2010 zogen wir aus Berlin auf einen Hof bei Klaushagen, eigentlich ein Forsthaus am Rand der Jungfernheide und anderthalb Kilometer vom Dorf entfernt. Herr S. arbeitete und wohnte vorerst weiter in Berlin, ich war die meiste Zeit auf dem Land.

Zum Haus gehörten eine Scheune, ein Stallgebäude mit Ferienwohnung, Pferdestall und Bienenhaus, ein kleines Wäldchen und 3,5 ha Wiese.

Unsere Freunde waren erstaunt, einige richtiggehend erschrocken: „Dann sehen wir uns gar nicht mehr!“ Als würden wir den Kontinent wechseln. Andere fürchteten, dass wir unter den Brandenburger Rechten einsam, verfolgt und unglücklich werden würden. In Templin hatte es 2008 einen vom Spiegel „Blutnacht“ von Templin genannten Mord von Neonazis an einem Obdachlosen gegeben. Und ich hatte gerade angefangen, für ein Projekt mit dem „Aktionsbündnis Brandenburg gegen rechts“ die Lieblings-Parolen der brandenburgischen Nazis auf den Kicker zu nehmen.

Die Angst verlor sich bald. Frieda erwies sich als schnell lernende Hofhündin, die Besucher schon auf halber Strecke vom Dorf ausbellte. Und der nächste Nachbar an der Straße zu uns fragte mich eines Montags: Viel Besuch gehabt am Wochenende, wie?

Die klassische Kontrolle auf dem Dorf gilt manchen als reaktionäre Überwachung, für andere ist sie Ausdruck von Interesse und Zusammenhalt. Die Wissenschaft sagt: Es ist beides. Dorfklatsch ist der Kitt, der zusammenhält, aber auch in die Spur zwingt: Für manche ein Gräuel, für andere lebensrettend.

Ahnen und Geister

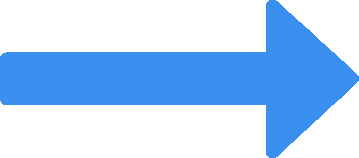

Das Haus war, obwohl in der Umgebung „Forsthaus“ genannt, kein Amtssitz eines Försters, sondern diente ab 1936 dem Vorarbeiter der Wald- und Forstarbeiter in der 1700 ha großen Jungfernheide als Wohnsitz. Kurz nach der Jahrhundertwende hatten die Besitzer von Schloss Boitzenburg ihre Jagdgebiete einzäunen lassen, um Wildschäden auf den Feldern zu verringern und Wisente zu züchten. Zur Unterhaltung der Zäune, märkisch „Hecke“ genannt, ließen sie im Abstand von etwa 2 km auf der Ost- und Südseite Heckenhäuser errichten, deren Bewohner gleichzeitig bei der Jagd helfen und im Forst arbeiten sollten. Auf der Westseite und Nordseite wurde ab 1906 ein Eisenbahndamm für die Strecke Templin-Fürstenwerder gebaut. Die plattdeutsch schreibende Heimatdichterin Annemarie Giegler erinnerte sich 2022 im Interview noch daran, in ihrer Kindheit Reste der solide gebauten Zaunanlagen gesehen zu haben.

Die ursprünglichen Bewohner des Forsthauses halfen bei der Hege des Wilds und waren zuständig u.a. für die Holzzuteilung an die Dorfbewohner. Dass der erste Bewohner K. gut mit dem Grafen von Arnim befreundet war, erzählt der Dorfklatsch, dass er 1936 Ortsbauernführer war, belegt die Dorfchronik.

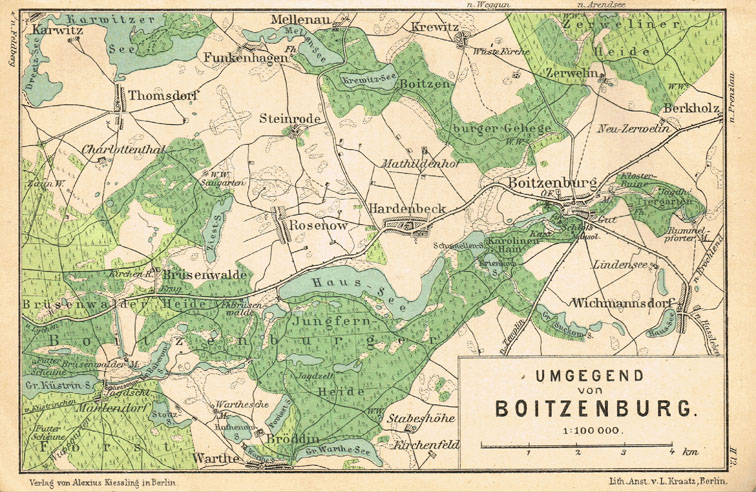

Im gleichen Jahr 1936 wurde der Rosenower Damm, der von Dorf in Richtung Jungfernheide und weiter nach Rosenow führt, gepflastert. Eine Rechnung in der Dorfchronik belegt Kosten von etwa 2200 RM.

Im Laufe der Zeit erkannten wir, dass unsere „Vorfahren“, also die ursprünglichen Erbauer des Hofes, ein Gesamtkunstwerk geschaffen hatten. Die verschiedenen Elemente des Hofes greifen ineinander wie eine Art Hofmaschine. Oder vielleicht ist „Organismus“ das bessere Wort, weil ein großer Teil des Hofes lebt und in gewisser Weise unberechenbar ist.

In der Tradition des Dorfes hatten die Kiewitts, so hießen die ersten Bewohner, einen Hof eingerichtet, wie man das eben in der Gegend so machte. Die Obstbäume wurden so ausgewählt, dass die Blütezeiten einander folgten, zuerst die Mirabellen und Pflaumen, dann die Kirschen, später die Äpfel und Birnen. Sie boten den Bienen im südwärts ausgerichteten Bienenhaus reichliche Tracht und wurden ihrerseits zuverlässig bestäubt. Kühe und Pferde produzierten den Mist, der für die Beete und das Feld als Dünger gebraucht wurde, und hielten das Land frei von Büschen und Bäumen. Ein kleines Wäldchen lieferte Brenn- und Bauholz. Die Schweine wurden mit den Abfällen des Hauses und mit Fallobst gefüttert und gruben zugleich den Garten mit ihren Schnauzen um.

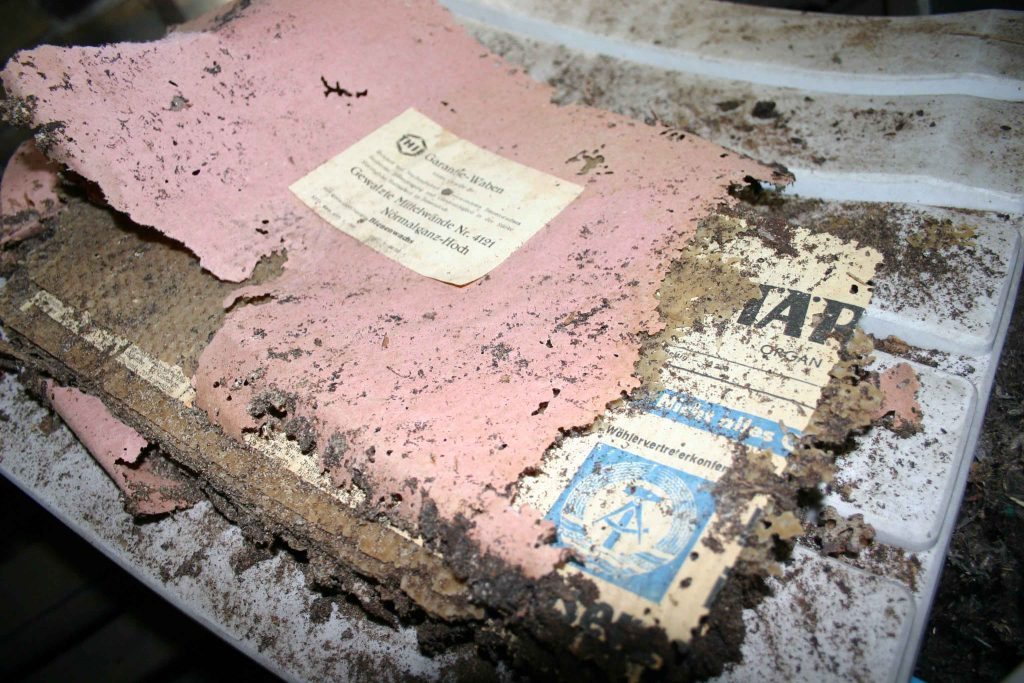

Im Keller und in den Schuppen standen Türen, Wagenleitern, Räder, Rinnen und Zaunfelder, hölzerne Hinterlassenschaften aus mehreren Jahrzehnten und verschiedenen Staaten. Das meiste trug Spuren der Handbearbeitung mit Äxten und Sägen. Eisen wurde möglichst sparsam verwendet und das Holz lieber behauen und gefügt als geschraubt. Einmal aufmerksam geworden, entdeckten wir weitere Spuren des früheren Lebens und Wirtschaftens.

Armstarke, halbmeterlange Tonröhren gehörten zur Drainage, mit der die gesamten Weide entwässert wurde. Wir erkannten sie in den Museumsexponaten wieder, als wir mit Patenkindern in einem der folgenden Sommer den etwa 40 Kilometer entfernten Ziegeleipark Mildenberg besuchten.

Vieles wirkte wie 19. Jahrhundert, aber vermutlich gab es auch vor 1936 schon ein Haus am Rosenower Damm und sicher schafften die Erbauer des Forsthauses nicht alles neu an. Die Uckermark war weit weg von den Zentren der Moderne. Nur der Krieg kam überall hin.

Das Leben war Arbeit, von früh bis spät. Es mag auch Mußestunden gegeben haben, aber die waren sporadisch, mal ein Rückendurchdrücken im Sonnenschein, mal ein Spaziergang in der ersten Frühlingsluft, mal ein bisschen mehr Zeit zum kunstvollen Schnitzen eines Löffels als unbedingt erforderlich – aber kein Hobby zum Selbstzweck wie Klavierspielen oder Romanelesen. In ihrem Leben gab es nicht viel Zeit ohne Spinnen und Graben und Gebären. Das einzig Unnütze, was manchmal Zeit fraß, war der Suff.

Erwachsene wie Kinder waren an jedem Tag des Jahres vollauf damit beschäftigt ihre Existenz zu sichern. Es gab eine bestimmte Reihenfolge der Arbeiten, die durch Jahreszeiten und Wetter vorgegeben waren und sich in jedem Jahr wiederholte. Im Frühjahr wurden die Lämmer und Ferkel geboren, wurden Feld und Beete eingesät und der Ruß des Winters aus dem Haus geputzt. Im Sommer hieß es Jäten, Mähen, Schwaden und Ernten, Einkochen, Trocknen und Musen, im Herbst kam das Schlachten und Wursten, Bierbrauen und Schnapsbrennen, im Winter Spinnen, Weben und Stricken, Bäume fällen, Sägen und Hacken und alles Mögliche bauen und reparieren. Für die meisten Tätigkeiten gibt es optimale Zeitpunkte, die man nicht verpassen sollte. Was dran ist ist dran, morgen kann es zu spät sein.

Aus der Produktion des Jahres mussten Vorräte für den Winter angelegt werden. Der Graf und die Kirche, der preußische Staat, das Reich und das Militär, die Alten, die Schule, die Gemeindeverwaltung und alle möglichen Dienstleister verlangten das Ihre, und da war noch nichts auf dem Markt verkauft. Jede Krankheit, jedes Unwetter, jede Überschwemmung und Kälteperiode, Hitze und Dürre bedeuteten Lebensgefahr.

Die Säuglingssterblichkeit war hoch. Die Dorfchronik von K., früher vom Lehrer geführt, verzeichnet zahlreiche Todesfälle von Kindern im Schulalter noch um 1900. Unfälle und Verletzungen waren häufig, vor allem im Umgang mit dem Getier, und konnten immer in tödlichen Infektionen enden. Krankheiten, die heute heilbar sind, verursachten Schmerzen, Leid und Tod. Das Prädikat „prekär“ ist für so ein Leben wirklich zutreffend, eigentlich war man erst im Totenbett wirklich aus dem Schneider.

Andererseits dürften unsere Vorfahren für die Frage, die heute viele Menschen plagt, nämlich welchen Sinn ihr Leben wohl haben mag, kaum Zeit verschwendet haben. Alles, was sie taten, war von unmittelbarer, existentieller Bedeutung für die Familie. Was gibt es sinnvolleres, als seine Rolle zu spielen, wenn sie lebenswichtig ist für die, die man liebt? Den Rest übernahm die Kirche.