„Ich sitze oft genug allein am Schreibtisch, ich brauche die Stadt, ich muss auch mal unter Leute.“

So sprach ich zu Herrn S. als der wieder einmal von einem Häuschen in der Pampa schwärmte. Er nickte verständnisvoll, aber ich sah, wie es hinter seinen Augen arbeitete. Ich fuhr fort:

„Auf dem Land gibt es nur Mücken, weite Wege, Arbeitslosigkeit und Trunksucht.“

Das war 2008.

Das große Buch

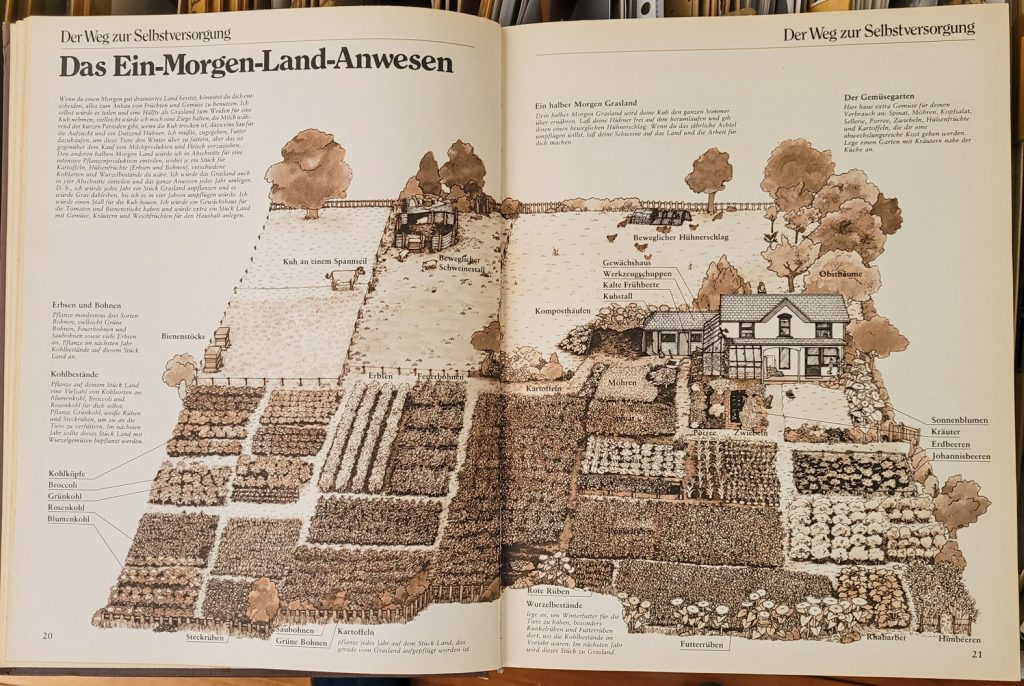

Ein Jahr später saßen wir mit einem großformatigen Buch auf dem Sofa. John Seymour, „Das große Buch vom Leben auf dem Lande, ein praktisches Handbuch für Realisten und Träumer“. John Seymour schrieb darin:

„Wenn ich einen Morgen gut drainierten Boden hätte, so würde ich eine Kuh, eine Ziege, ein paar Schweine und ein Dutzend Hühner halten.“… „Die Hälfte des Landes wird Grasland, der andere halbe Morgen urbar gemacht.“

Dazu eine Zeichnung mit Bienenstöcken und Obstbaumwiese. Am Haus gibt es einen Werkzeugschuppen, Frühbeete, den Kuhstall und ein Gewächshaus. Im Garten wachsen Sonnenblumen, Kräuter, Erdbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren, Rhabarber, Futterrüben, rote Rüben, Kartoffeln, Saubohnen, grüne Bohnen, Steckrüben… und so weiter und so weiter. Alles, was der Mensch braucht. Der englische Morgen misst 63 × 63 m. Großartig, staunte ich, ein Kosmos auf einem Fußballfeld. Bier brauen, Brot backen, Sauerkraut selber machen, Saft mosten, Wein keltern, Wurst räuchern – alles ganz einfach versicherte John Seymour.

„Ach, wenn ich ein Haus auf dem Land hätte…“ seufzte Herr S. und schaute verträumt.

Ich erklärte ihm Punkt für Punkt, warum das trotz allem Verständnis und Romantik unvernünftig und unökologisch war: Wozu Selbstversorger werden, wenn Landwirte ihre Produkte für uns herstellten? Wozu ein Haus auf dem Land kaufen, wenn wir doch beide in der Stadt arbeiteten? Wozu sich binden, wenn wir doch viel lieber heute hier, morgen dort in der Welt herumreisten?

Ich klappte das Buch zu und stand auf: „Lass uns rausfahren… zum Liepnitzsee?“. Er nickte und seufzte.

Dann kam eine Zeitschrift ins Haus: der jeweils neueste Katalog der Treuhand-Liegenschaftsgesellschaft. Der Osten zum Schnäppchenpreis. „Tudor-Schloss für eine D-Mark!“ (abgebrannt und mit Denkmalschutz), „Gutshaus für Liebhaber“ (plus 60 Hektar Wald), eine Halbinsel in der Uckermark (mit bombastischem Schloss drauf, bezugsfertig mit 200 Zimmern). Ich blieb standhaft, doch die Augen von Herrn S. blickten trauriger denn je.

Ok, dachte ich, ein Hund ist vielleicht das kleinere Übel. Dachte ich das laut?

Herr S. rief sofort Wikipedia und das Stichwort Hunderassen auf. „Welche Rasse würde denn, also ganz theoretisch, dir gefallen?“

Ich hätte aufstehen und die Zimmerpflanzen gießen können, dann wäre unsere Zukunft anders verlaufen.

Stattdessen fuhren wir ein paar Wochen später nach Thüringen und holten ein 10 Wochen altes Hundemädchen. Auf der Rückfahrt berieten wir über den Namen: irgendwas Altmodisches sollte es sein, aber Meta oder Maria hießen heutzutage auch die Kinder. Schließlich einigten wir uns auf „Frieda“. Kaum angekommen in Berlin, übten wir „Frieda komm!“, und natürlich schauten einige Kinder auf dem nahen Spielplatz sofort, wer nach ihnen gerufen hatte.

Ein Sommer hinter dem Mond

Im März 2009 erzählten mir Freunde von Bekannten, die eine Vertretung für ihren Hof in Mecklenburg suchten. Der Schauspieler und Regisseur Franz musste für ein Vierteljahr nach Süddeutschland, um ein Sommertheater zu inszenieren. Herr S. riet mir dringend zu, schon des Hundes wegen, und ich, der eigentlich ohne Großstadt nicht konnte, sagte zu, des Hundes wegen….

Wahlstorf lag von Berlin aus gesehen hinter einem ehemaligen, damals noch munitionsverseuchten und mit Stacheldraht abgesperrten sowjetischen Atomflugplatz, man musste drumherum fahren und brauchte gefühlt so lange wie ein Raumschiff auf die Rückseite des Mondes.

Alles war anders „draußen“: Ein riesiger Himmel wölbte sich über flaches Land, die Wege waren lang und führten durch Nichts, in der Ferne drehten sich winzige Windräder. Die Uhren tickten langsam, die Häuser waren niedrig, die Leute gelassen und auf angenehme Weise verwahrlost.

Bald stand ich in geliehenen Stiefeln auf mecklenburgischer Gartenerde und zupfte Unkraut in einem Basilikumbeet. Die Erde duftete, sie war sandig und erwärmte sich schnell in der Mittagssonne. In der Nähe weideten sieben Kameruner Schafe und ein Bock. Das Blöken des am Morgen geborenen Lammes klang wie eine menschliche Babystimme. Seine Hufe glänzten schwarz wie Lackschuhe.

Mein Mobiltelefon klingelte. Ich sah die Nummer des Redakteurs, mit dem ich in den letzten Monaten zahlreiche unerquickliche Diskussionen über ein Feature, in dem es um die Militante Gruppe und eine Abhöraktion des Berliner Verfassungsschutzes gegen Freunde von mir ging, geführt hatte. Ich reagierte jedesmal sauer auf seine Angst, hinter der ich Gehorsam und Feigheit vermutete. Ich zögerte einen Moment und nahm das Gespräch dann doch an. Es entwickelte sich wie so oft: Ich beharrte auf meiner subjektiven Erzählweise. Er betonte meine Pflicht zur journalistischen Objektivität und Ausgewogenheit. Natürlich kam irgendwann auch wieder der Hinweis, dass ich „nochmal ran“ müsse. Überarbeiten. Versachlichen. Belegen.

Das hatte ich in den vergangenen Monaten schon widerwillig getan und keine Lust auf weitere Korrekturen, die mir wie Verrat erschienen. Ich glaube, ich sagte noch etwas über „Mut zur Haltung“ oder die „Vierte Gewalt“. Dann schwiegen wir einen Moment. Ich fühlte, dass er auf mein Einlenken wartete, stattdessen ließ ich den warmen, würzig duftenden Sand durch die freie Hand rinnen. Schließlich seufzte er „Schade, dann wird das wohl nichts“.

Nach dem Auflegen hockte ich noch einen Moment im Beet und versuchte, das Gespräch zu rekapitulieren. Was hatte ich getan? Es gab für ein Thema wie diese Missgriffe der Geheimdienste nur wenige Auftraggeber im Öffentlich-Rechtlichen. Ich hatte Monate mit Recherchen, Interviews und Tonschnitt verbracht. Ich war in der Pflicht gegenüber den Freunden, denen ich Solidarität und Öffentlichkeit versprochen hatte… und ich brauchte das Geld.

Warum war ich trotzdem nicht alarmiert, sondern beinahe stolz? Lag es am Garten? An der Wärme des Sandes? Am Duft der Erde? Am Blöken des Lammes? Ich zupfte ein paar junge, saftige Löwenzahnblätter und reichte sie der Kamerun-Mutter durch den Zaun. „Möh“, sagte sie.

Das Telefonat mit dem Redakteur durchschlug einen Knoten. Hier draußen auf dem einsamen Hof in Mecklenburg wurde mir plötzlich klar, wie groß der Druck in meiner Prenzlberger Blase zuletzt geworden war. Mein früher so schlunziger Kiez war pastellfarben saniert und voll mit Künstlern, Schriftstellern, Regisseuren, Journalisten und Feature-Redakteuren. Leute wie ich, immer unter Strom. Gefühlt wurden meine Nachbarn mit jedem Jahr, das ich alterte, zwei Jahre jünger. Sie kamen aus dem Westen, hatten laute Kinder und reiche Eltern und wussten alles besser.

Ich hatte wunderbare Wochen auf dem Land, arbeitete produktiv wie selten und fing an, mit Herrn S. Maklerangebote zu lesen.

PS.: Das Feature wurde dann doch noch produziert und kann hier angehört werden: „Kafka, Kanzler und da knackt nichts“

Schreiben über’s Land

Natürlich wollte ich auf dem Land schreiben, aber doch nicht über’s Land!

„Draußen“, das war für mich unberührte „Natur“, Landschaft, frische Luft, ein See zum Baden. Freizeit und Orte zum Besuchen, auch Retreat zum Fasten oder Schreiben, eine Auszeit, aber nicht zum Bleiben. „Verweile doch…“ hieß für mich: „setz Dich kurz und verschnaufe mal“.

Ich zog als Berliner aufs Land und zitierte mit frohem Lachen Tucholsky:

Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse,

vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße;

mit schöner Aussicht, ländlich-mondän,

vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehn –

aber abends zum Kino hast dus nicht weit.

(Kurt Tucholsky „Das Ideal“ 1927)

Ich hatte durchaus auch als Städter schon Vorstellungen vom Land. Mein Vater arbeitete lange Jahre in einem „Institut für Pflanzenernährung“ der Akademie für Landwirtschaftswissenschaften der DDR. Gern hielt er während unserer Überlandtouren mit dem Trabi am Straßenrand, stieg aus und stiefelte ins Feld, bestimmte die Sorten, krümelte ein bisschen Boden zwischen den Fingern und erklärte, welche Spurenelemente den Pflanzen seiner Meinung nach fehlten.

Aber ich wollte das nicht. Schon immer war es die Stadt, die frei machte. Urbanisierung bedeutete nach Karl Marx Freiheit von der „Idiotie des Landlebens“, von sklavischer Abhängigkeit von Jahreszeiten, von der Sorge ums Getier und von großfamiliär-sozialer Kontrolle im Dorf. Und der Gewinn? Geschwindigkeit, Licht, Anonymität und Informationen – wie die Menschen der Gründerzeit und Industrialisierung empfand ich das als Fortschritt und Abenteuer. Ich liebte Bibliotheken, Kinofestivals, Kneipen und Hinterhöfe.

„Das Urbane definiert sich durch sein Anderes, das es zugleich beherrscht: das Ländliche.“

Henri Lefebvre (La révolution urbaine, 1970):

Doch schon die ersten Wochen meines Aufenthalts in Wahlstorf brachten unerwartete Erkenntnisse: Über das Leben auf dem Land, über mich, über das Leben in der Stadt.

Ich staunte, was ich alles nicht wusste. Meine ländlichen Nachbarn waren mir in fast allem über, worauf es hier ankam. Ich schrieb neugierig mit, ein strebsamer Schüler.

Es ging nicht einfach nur ums Lernen. Mein Blick veränderte sich. Und ich fragte mich, was den Wechsel ausmachte. Aus meiner neuen, ländlichen Perspektive sah ich, wie die Bedürfnisse der Städter ihren Blick aufs Land verzerrten, meinen Blick verzerrt hatten. Wir suchten nicht Teilhabe und Verantwortung, sondern Erholung und Verantwortungslosigkeit. Wir sahen nicht Menschen, sondern Leere und Freiräume. Wir übersahen die Landwirtschaft oder nahmen sie als störend wahr. Wir nannten uns Raumpioniere, aber wir waren Kolonisatoren. Und wir hatten die Macht über den Diskurs, die Bilder, das Wort. Medien sind städtisch, der ganze Prenzlberg ist voll mit Leuten, die „was mit Medien“ machen.

Ich will nicht sagen, dass alles schlecht war, was uns die Sehnsucht diktierte, aber die wenigsten von uns waren sich ihrer spezifisch städtisch geprägten Sichtweise bewusst. Die Macht und Selbstverständlichkeit unserer Perspektive übertrug sich sogar auf die Landbevölkerung, denn deren Fernseher und Netflixe verströmen keine anderen Inhalte.

Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in der Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt: „Morgen Jungs. Wie ist das Wasser?“.

Die zwei Jungen schwimmen eine Weile weiter. Schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt: „Was zum Teufel ist Wasser?“

(David Foster Wallace 2005)

Städter, Medien und die Macht

Manche Wochenend-Berliner, mit denen ich mich in den letzten Jahren darüber unterhalten habe, stritten rundweg ab, dass es eine andere Perspektive als ihre geben könne. Sie waren sicher, mehr zu wissen und aufgeschlossener zu sein für Themen wie Natur, gesunde Ernährung und die Zukunft einer nachhaltigen Landwirtschaft als die meisten Menschen auf dem Land. Sie waren teils seit Jahren in der Uckermark unterwegs, kannten mehr Seeufer, Pilzstellen und Aussichten als ihre ländlichen Nachbarn, waren engagierter in Sachen Umweltschutz und besser vernetzt. Wenn ich dann aufzählte, was ihnen verborgen blieb, beispielsweise der Arbeitsalltag in Ställen und Scheunen, das Funktionieren der Feuerwehr, der Umgang mit örtlichen Ämtern, Agenturen und Verwaltungen, unwirtliche Winternächte oder das selbstreferentielle Dasein auf den Höfen während der Covid-Pandemie winkten manche ab, als ob das nicht zähle.

Der typisch städtische Blick sondiert das Land als Ausflugs-, Flucht- und Urlaubsort, thematisiert die Schönheiten der Natur, Stille und Entschleunigung, fokussiert auf Städter und ihre zweifelsohne kreativen Projekte als eine Art Pionierleistung im Nirgendwo unendlicher Weiten. Die Perspektive von Landbewohnern auf ihre Umgebung (und die Städter darin) kommen nicht vor, was in unserer Mediengesellschaft bedeutet: Es gibt sie für Städter nicht. Ich stelle mir diese Blase vor wie einen riesigen Kinosaal. Links und rechts von mir sitzen Sehnsüchtige und schauen Filme wie „Weite Landschaften“, „menschenleere Wälder“, „einsame Seen im Morgenlicht“. Die Filme sind gemacht aus Projektionen, Traumbildern und Ängsten, aus Mitleid, Klischees und Hörensagen, je nach Landlust-Konjunktur und dramaturgischem Talent. Es gibt sie in billig und edel, in quietschbunt und grau, intellektuell oder eher fürs Gefühl, für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Städter schauen zumeist in der Stadt aufs Land. Dort ist es laut, schnell, stressig, dort werden die Sehnsüchte nach Ruhe, Langsamkeit und Entspannung geboren und bedient. Das ist ein Markt, der viele Menschen ernährt, der Bücher, Filme und Fernsehsendungen, Zeitschriften und Podcasts hervorbringt. Der Markt ist weitgehend selbstreferentiell, die Produzenten brauchen die ländlichen Tatsachen für die Entwicklung ihrer Produkte nur als Anregung. Manchmal stören die Tatsachen des Landlebens die Narrative, dann werden sie natürlich weggelassen.

Zeitungen/Zeitschriften

- Hygge

- Landlust

- ein schönes Land…

Bücher

- Björn Kern „Das Beste, was wir tun können, ist nichts“

- Dieter Moor „Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht“

- Juli Zeh „Unterleuthen“

im TV

- „Unsere kleine Farm“ – der Klassiker

- „Der Landarzt“, ZDF

- SAT1 „Die Landarztpraxis

- „Der Doktor und das liebe Vieh„, BBC

- „Dr. Engel“, ZDF

- „Die Landtierärzte – 24/7 im Einsatz„, RTL

- Tamme Hanken NDR

- Raus aufs Land RBB

- Hofgeschichten: Leben auf dem Land, ARD

- Landstreicher RBB

„Wir alle sollten wieder einen Blick aufs Land lernen und wahrnehmen, wie ihn diejenigen haben, die selbst dort leben. Für mich bedeutet das in erster Linie eine Blickveränderung, sich auf die Sichtweise derer einzulassen, die auf dem Land leben und das Zusammenleben dort gestalten und organisieren.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf der Jahrestagung des Deutschen Landkreistages am 9. Juli 2021 im Kreis Ostholstein

„Wir alle“ – ist nur pro forma wir alle, denn „allen“ stehen „diejenigen“ gegenüber, die den Blick schon haben, die „auf dem Land leben„, „dort“ und nicht hier, die Nicht-Wir, die Anderen.

Tests, mit denen man die Referenz von „WIR“ prüfen kann:

- Deixistest: Entferne „dort“ → Abgrenzung wird schwächer. „Dort“ ist ein Kernhinweis auf Außenperspektive.

- Ersetzungstest: Ersetze „wir alle“ gedanklich durch „wir Stadtbewohner*innen“ / „wir in den Medien“. Der Satz bleibt plausibel → Referenz ist enggeführt urban.

- Widerspruchstest: Wenn „wir“ auch Landbewohner*innen einschlösse, wäre „wie ihn diejenigen haben, die selbst dort leben“ logisch zirkulär (wir = diejenigen). Das passiert hier nicht → Trennung bleibt bestehen.

Quellen und Weiterlesen:

- inklusives und exklusives Wir und Deixis auf Wikipedia

- sehr weit führt der Artikel „Indexicals“ in der Stanford Encyclopedia of Philosophy

- Bezug zum „Alltagsrassismus“ (Bundeszentrale für Politische Bildung)

sprachwissenschaftliche Einführung zum „Ersetzungstest“ von Kirchhoff/Heusinger als PDF

Dieser Satz posiert (das macht ihn so wirksam), als wäre er kein grobes Othering, kein Fremdmachen, aber er etabliert die „Wir alle“, die nicht „auf dem Land leben„, hier und nicht „dort„, als Norm und die Nicht-„Wir“, die „auf dem Land leben“, „dort“ und nicht hier, als die Anderen.

Gleichzeitig definiert der Satz einschränkend, wer zu den Anderen gehört:

Nämlich die, die „das Zusammenleben dort gestalten und organisieren“ und im Umkehrschluss wer nicht dazu gehört: nämlich die das „Zusammenleben“ nicht „gestalten und organisieren„, die immer nur mitmachen, oder nicht mal mitmachen, weil sie beispielsweise zu alt oder zu jung sind oder der Bus nicht fährt.

Daraus ergibt sich mit unerbittlicher Logik die Frage: Wo gehören diese Nichtse dann hin?

Nirgends halt. Die sind unsichtbar. Auf die kommt es nicht an. Die wollen ja selbst nicht. Bloß kein Mitleid.

Und hier wirds gefährlich, denn die 30 oder 60 oder 90 Prozent sind ja nicht nicht da, die verschwinden ja nicht einfach durch Verschweigen und Ignorieren, die haben selbstverständlich das Gefühl „benachteiligt“ und „übersehen“ und „nicht gemeint“ zu sein. Ein Gefühl, das einem wie Pesthauch entgegenschlägt – füge ich aus eigener Erfahrung hinzu – wenn man in der Gemeinde Wahlaufrufe und politische Werbung für eine „Nicht-AfD“-Partei verteilt. Die einzige Möglichkeit, meinen sie in tragischer Logik, künftig sichtbar und bemerkt zu werden ist: Protest zu wählen. „Ohne uns verhungert das Land“ posten sie am Straßenrand und meinen das durchaus nicht nur als freundliche Erinnerung.

Die Nichtse wollen nicht nichts sein. Sie diskutieren in Kneipen und Einwohnerversammlungen, in Vereinen, Ortsbeiräten und Gemeindevertretungen über Touristen und Berliner, steigende Immobilienpreise, Bürokratie und Vorschriften, Blechkarawanen in den Dörfern am Wochenende, Freiwilligenknappheit bei der Feuerwehr, Pflege- und Ärztenotstand, ausgedünnten Nahverkehr, die Schließung von Sparkassen, Apotheken, Krankenhäusern und Einzelhändlern, Gräben- und Drainagenpflege…

Sie wollen, dass ihre Themen öffentlichen Widerhall finden – denn letztlich geht es immer auch um Ressourcen. Wieviel darf der öffentliche Nahverkehr auf dem Land pro Einwohner mehr kosten als in der Stadt? Muss die ganze Gesellschaft zahlen für kilometerlange Straßen, Strom- und Wasserleitungen, die nur wenigen nützen oder gar nur ein Haus anschließen? Sollten Schulen für ein paar Kinder, Krankenhäuser für geringe Fallzahlen, eine Vollverwaltung für 3000 Einwohner wie im Boitzenburger Land finanziert werden? …die Liste lässt sich fortsetzen.

Sie wollen auch, dass ihre Leistungen gelten und gesehen werden, denn sie ernähren ja tatsächlich die Städte mit Getreide, Fleisch, Gemüse und jeder Menge natürlicher Rohstoffe. Sie unterhalten Infrastruktur für Berliner, für Urlauber und Ausflügler. Sie pflegen eine Landschaft, die Luft und Wasser für Städte liefert, sie pflanzen Hecken und schützen bedrohte Arten, sie müssen sich auf Wolf und Biber einstellen. Die PV-Anlagen, Windräder und Biogasanlagen in ihrer Nachbarschaft versorgen die Städte mit Strom und Treibstoff… auch diese Liste lässt sich fortsetzen.

Im Podcast „Uckermark Uncovered“ haben wir schon einige dieser Themen zur Sprache gebracht. In der zweiten Staffel geht es bald weiter.

„Die eigentliche Entdeckungsreise besteht nicht darin, neue Landschaften zu suchen, sondern darin, mit neuen Augen zu sehen.“

Marcel Proust (Auf der Suche nach der verlorenen Zeit)

Also nochmal: Schreiben über’s Land? Ja, unbedingt!

Nach all den Jahren auf dem Land hat sich meine Perspektive geändert. Ich bin nicht schlauer als alle anderen. Ich erzähle auf diesen Seiten nicht die „Wahrheit über das Landleben“. Ich bin kein geborener Uckermärker, kein Bauer und ich bin auch nicht familiär vernetzt. Ich sitze nur oft genug zwischen den Stühlen um beide Seiten, beide Perspektiven, die Berliner und die Einheimische zu kennen. Ich weiß um die gegenseitigen Zuschreibungen und die Konflikte, stecke oft schmerzhaft mittendrin und vor allem: Ich kann gar nicht anders als zu erzählen.

Perspektivenwechsel

Meine persönliche „Blickveränderung“ betraf fast alles, was ich für Unverrückbar gehalten hatte, selbst grundlegende Vorstellungen von Raum und Zeit.

Wenn ich heute in die Landschaft schaue sehe ich nicht mehr „unberührte“ Natur wie einst als wandernder und radfahrender Ausflügler, sondern überall Berührungen und Spuren von Arbeit, mit der Menschen, meine Nachbarn, unser Förster oder ich selbst, unsere Umgebung verändern, nutzen, jagen, schützen und so weiter. Ich bin einer von den Anderen, wenn ich schaue was der Bauer auf dem Feld anbaut, wenn ich eine Truppe fröhlicher Wochenendler Witze über das Landvolk machen höre, wenn die Busreise zur Autowerkstatt zum Abenteuer Wildnis wird oder ich überlege, wie ich mich auf kommende trockene Jahre vorbereiten kann.

Die Zeit hat eine andere Bedeutung bekommen, sie geht nicht mehr vektorförmig von gestern nach morgen, sondern wiederholt sich und geht im Kreis. Im Wechsel der Jahreszeiten kommen die gleichen Arbeiten auf dem Hof immer wieder – und lassen sich meist nicht aufschieben: Wenn die Äpfel fallen, muss geerntet werden. Wenn die Temperaturen zu sinken beginnen, müssen die Bienen eingefüttert werden. Wenn Nachtfrost droht, muss das letzte Gemüse ins Haus. Wenn es friert, muss Wasser für die Tiere geschleppt oder aufgetaut werden. Wenn die Temperaturen steigen, muss eingesät und die Brutmaschine vorbereitet werden. Wenn es heiß wird, muss gegossen werden. Das ganze Jahr durch. Sofort.

Diese Zwänge sind so selbstverständlich und unvermeidbar, ein Aufbegehren so sinnlos, dass sie gar nicht als Unfreiheit wahrgenommen werden. „Was zum Teufel ist Wasser?“

Alles wiederholt sich und doch jedes Jahr anders. Viele Bäume sind im Laufe der Jahre gefällt oder vom Wind gebrochen worden, von Wild zernagt, verpilzt und vermodert, viel Jungholz ist in unerwarteter Geschwindigkeit aufgeschossen und hat sich auf Felder und Wiesen vorgearbeitet. Manchmal sind Drainagen verstopft, oder eine alte Furt wird weggeschwemmt, oder ein Areal wird neu eingezäunt. Die Landschaft bekommt eine Geschichte. Dazu gibt es demnächst ein eigenes Kapitel über die Zeit.

Quellen und Weiterlesen zur Konstruktion von Stadt und Land

Raymond Williams – The Country and the City (1973) (Auszüge)

wie Land und Stadt sich gegenseitig konstruieren

Ferdinand Tönnies – Gemeinschaft und Gesellschaft (1887)

Reaktion auf Industrialisierung und Urbanisierung in Deutschland

Georg Simmel – Die Großstädte und das Geistesleben (1903)

Essay über den „Stadtmenschen“ im Gegensatz zum „Landmenschen“

Henri Lefebvre – La Révolution urbaine (1970) (Extraits)

über die „Verstädterung der Welt“

Walter Benjamin – Berliner Kindheit um Neunzehnhundert

Stadt- und Landschaftserfahrung

Martin Heidegger – Bauen Wohnen Denken (1951) als PDF

„bäuerliches Wohnen“ versus urban-industrielles Bauen

Nicht mal das Wetter ist für mich das gleiche wie früher. Wie heute unsere Feriengäste habe ich mich einst gefreut: Sonnenschein! Kein Wölkchen am Himmel. Hoffentlich bleibt es trocken. Wetter war das, was passierte, wenn ich die Wohnung verließ und zur U-Bahn huschte. Sturm und Überschwemmungen, Starkregen und Hagel waren „Ereignisse“, dramaturgische Übertreibungen selbstvberständlich.

In meiner ländlichen Wirklichkeit ist das wirkliche Wetter viel präsenter. Es ist einfach immer da und es ist unentrinnbar. „Wir sind ja nicht aus Zucker“, sagt man im Dorf, und tatsächlich ist „das Wetter“ meistens zu irgendwas gut. Wir reden darüber, weil es uns verbindet. Ohne Regen gehen die Saaten nicht auf, bleiben die Äpfel klein, hungern die Schafe. Ohne Sonnenschein und Trockenphasen reift das Getreide nicht erntetauglich, fault das Heu und entzünden sich Hufe. Mieses Wetter gibt es natürlich auch, beispielsweise wenn der Schuh im Lehm klebt oder die Finger erfrieren. Dem Landbewohner gehen Unwetter im wahrsten Sinne des Wortes nahe. Da kippt ein Leitungsmast um, dort läuft der Keller voll oder die Straße ins Nachbardorf wird von einem Baum blockiert bis endlich einer die Kettensäge holt.

Diese Art Karikatur taucht seit den 1960er Jahren regelmäßig in Tageszeitungen auf, häufig in Dürrejahren wie diese (2019). Im englischen Sprachraum gibt es ähnliche Cartoons, z. B. mit dem Spruch “Another day of perfect weather!”.

Diese thematische Häufung widerspricht der These von städtischen Scheuklappen nur scheinbar, denn Selbstbeschimpfung gehört unbedingt zur Identität des Städters…. Äh… genau 🙂

mehr übers NichtNichts auf den folgenden Seiten 🙂

Almanach eines Städters auf dem Land