Meine ersten Versuche, Anschluss im Dorf zu finden, waren denkbar ungeschickt. In meiner Naivität stellte ich mir vor, dass meine Bücher mich am besten einführen würden und stiefelte mit einem Stapel los. Zuerst zu Barbara, der Besitzerin der Kühe, die auf unserer dreieinhalb Hektar großen Wiese standen.

Ich klingelte, streckte Barbara mein Buch entgegen und stellte mich vor. Sie nahm das Brikett entgegen und sagte irritiert, dass sie eigentlich nicht viel lese, aber Danke, sie würde demnächst mal rumkommen, über die Wiese sprechen und so weiter.

Ein Haus weiter wohnte C., von der ich gehört hatte, dass sie Ausstellungen zur Dorfgeschichte gestaltet und Interviews mit Nachkriegsflüchtlingen und Neubauern geführt hatte. Ostgeschichte und -identität war ja auch mein Thema, also überreichte ich mein Buch und regte an, dass wir uns doch gern mal über gemeinsame Projekte unterhalten könnten. Sie schaute mich skeptisch an und ich ahnte, dass ich schon wieder in einem Fettnapf gelandet war. Von ihr hörte ich zum ersten Mal, was andere Städter immer wieder bedauern:

„Auf dem Dorf bleibt man noch Jahrzehnte „zugereist.“

Anschluss finden ist, wie ich inzwischen weiß, bei allen Zugezogenen, insbesondere denen aus großen Städten, ein heißes – und oft heikles Them (nicht bei allen, klar, manche ziehen gerade deshalb aufs Land um möglichst wenige Menschen zu sehen). Sie müssen sich ungewohnten Problemen stellen:

Die neuen Nachbarn sind nicht von der Art der KollegInnen, NetzwerkerInnen, Berühmtheiten und Sozialtalente, die man in der Stadt so gern kennenlernt. Ihre Freizeitvergnügen, Dorffeste und Vereinswesen sind ein bisschen fremd, und was man selbst so gehört hat und unreflektiert in sich trägt an Vorurteilen gegen die Uckermärker, gegen Bauern und die „Idiotie“ des Landlebens ist auch nicht gerade hilfreich. Aber zweifelsohne kennen die „Einheimischen“ sich mit Garten und Tieren, Haus und Handwerk besser aus, sie wissen mehr über das Grundstück und die Vorbewohner als man selbst, ihre Weisheiten sind einfach unverzichtbar. Einige sind sehr neugierig, andere ablehnend ohne Grund. Viele verhalten sich aus Sicht von Großstädtern merkwürdig.

Das Dorf scheint eine seltsame und wunderbare Welt zu sein… und wenn man dann noch merkt, dass man sich selbst überall hin mit nimmt und gleichzeitig verändert, wird es erst richtig kompliziert.

Dass man doch irgendwie angekommen ist merkt man vor allem daran, dass man von den Noch-Neuer-Zugezogenen gefragt wird, wie man Anschluss findet. Was sagt man da?

Do’s

- Do: andere Zugezogene und Einheimische um Rat bitten

- Do: Nachbarn besuchen und ausfragen, Hilfe anbieten

- Do: Lokal einkaufen, auch wenn es manchmal teurer ist

- Do: Sport- und Dorffeste, Flohmärkte, Ortbeiratssitzungen besuchen, Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr oder im Chor werden

Don’ts:

- Don’t: Mit anderen Zugezogenen Pläne schmieden, um Kultur ins Dorf zu bringen

- Don’t: aufzählen, womit man auf Partys in der Stadt Eindruck macht

- Don’t: Erwarten, dass die Gans vom Nachbarn billiger ist als die im Supermarkt

- Don’t: Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr oder im Chor werden, wenn man nur an den Wochenenden da ist.

Verlässlichkeit ist die wichtigste Währung im Dorf

Am Ende kam die Gelegenheit zu mir: Beim Osterfeuer lernten wir K.H. kennen, den ich zunächst wegen einer Namensgleichheit für den Ortsvorsteher gehalten hatte. Kurze Zeit später standen er und seine Frau vor dem Tor. Sie hielten eine Flasche Rotwein hoch und wollten reden. K.H. hatte bis vor kurzem als Kriminalpolizist gearbeitet und war nun in Pension – deshalb suchte er Beschäftigung und wollte zum Dorfchor, aber lieber nicht allein.

30 Jahre nach meinem letzten Auftritt mit der FDJ-Singegruppe sang ich nun wieder in Gemeinschaft. Es war herrlich! Ich radelte nach jeder Probe beglückt in mein Forsthaus und fragte mich, wie ich die Welt so lange ohne gemeinsames Musizieren ausgehalten hatte. Zwei Wochen später scherzten die Mitsängerinnen in der Probenpause: Jetzt müsst Ihr aber dabei bleiben, entschuldigen kann Euch nur der Tod. Ich lachte. Aber sie meinten es ernst.

Der Chor bestand bis zu unserem Beitritt aus 12 Frauen und einem Mann – und der war „natürlich“ der Leiter. Das Repertoire hatte zwar keine Schnittmenge mit meinen musikalischen Erinnerungen, aber ich lernte Stück um Stück den ganzen Aktenordner. Neben Volksliedern sangen wir Kirchenlieder.

Die einfache Harmonik, die langen Töne, überhaupt die in Jahrhunderten perfektionierte Wirkung entsprachen den Fähigkeiten musikalischer Laien und trafen meinen Geschmack, um nicht zu sagen: Ich fuhr total drauf ab. Dazu kam, dass die Männerstimmen in den Kirchen, in denen wir auftraten, enorm hervortraten, von der Akustik bevorzugt wurden.

Jeweils zur Probenhalbzeit machen wir eine Pause, in der Wein getrunken und getratscht wurde. Alles Mögliche wurde durchgehechelt und Fragen beantwortet, die niemand gestellt hatte oder vielleicht verstand ich nur die Zusammenhänge nicht.

Der Dorftratsch schien mir wie ein Gewebe aus Informationen, Gerüchten, Stimmungen, auch Vermutungen, Lügen und Irrtümern zu sein, mit dem das Dorf zusammengehalten wurde, oder wie ein Myzel, das in alle Ecken wuchs, von den Wünschen und Ängsten der Bewohner ernährt wurde und umgekehrt sie mit Informationen und Herzens-Nahrung versorgte. Vieles war nur angedeutet, manches beschränkte sich auf ein leises Gespräch mit den Sitznachbarn, selten konzentrierten sich alle auf ein Thema. Oft war Anteilnahme Motor der Erzählung, wenn es beispielsweise um mehr oder weniger schwere Krankheiten, Einsamkeit oder Trennungen ging. Die Abgrenzung zur Sachinformation war unscharf, denn natürlich spielten auch Fakten eine wichtige Rolle: Wer wo arbeitete oder die Arbeitsstelle wechselte, wer im Amt wofür zuständig und wie zugänglich er oder sie war, wo jemand gestorben war und sein oder ihr Haus zum Verkauf stand.

„In der Enge der dörflichen Welt wirkt der Klatsch wie eine unsichtbare Polizei – er bestraft Abweichung und belohnt Anpassung.“

Norbert Elias & John L. Scotson (The Established and the Outsiders, 1965)

„Im Dorf bleibt nichts geheim; das Gras wächst, und die Leute wissen schon, wer’s gesät hat.“

Theodor Fontane (Der Stechlin, 1898)

Der britische Psychologe Robin Dunbar spricht von „social grooming“, dem Kitt, der die Gesellschaft seit Alters her zusammenhalte[1]. Die gefühlte Zugehörigkeit zur Gruppe bemisst sich daran, ob man die Gerüchte kennt, samt Spitznamen und Familiengeschichten und Liebes- und anderen Verwandtschaftsverhältnissen. Wer den Dorfklatsch nicht kennt oder sogar verächtlich macht, der ist fremd, der macht sich fremd.

Geschichten verwurzeln den Einzelnen in der Folge der Generationen und bebildern das Dorf. Ein Haus wird erst durch den Dorftratsch von einer Fassade, die abschirmt, zur Bühne dramatischer Ereignisse. Und anders als man dem Tratsch nachsagt, ist der Informations- oder gar Wahrheitsgehalt keineswegs unwichtig. Wiederholungs-Verbreiter von Falschnachrichten gelten irgendwann als Schwätzer oder Anschwärzer. Den Betreffenden wird nicht mehr alles erzählt, und das ist für Tratschsüchtige die Höchststrafe.

[1] Grooming, Gossip and the Evolution of Language. Harvard University Press, 1996

Exkurs: Männerstimmen

Männerstimmen (vor allem tiefe Tenöre und Bässe) liegen meist im Bereich von ca. 80–250 Hz (Grundfrequenz) und haben starke Obertöne bis etwa 4 kHz. Frauenstimmen (Sopran, Alt) liegen höher, ca. 160–500 Hz (Grundfrequenz), mit Obertönen weit über 5 kHz hinaus.

Kirchenräume verstärken typischerweise tiefe und mittlere Frequenzen besser, während hohe Frequenzen stärker absorbiert und durch die vielen Reflexionen undeutlicher werden. Das bedeutet: Männerstimmen klingen voller, Frauenstimmen manchmal dünner oder weniger durchsetzungsfähig.

Tiefe Töne breiten sich kugelförmiger aus, hohe Töne sind gerichteter. In einem großen Raum wie einer Kirche hat das zur Folge, dass Männerstimmen mehr vom Raum „getragen“ werden, während Frauenstimmen stärker auf den direkten Zuhörwinkel angewiesen sind.

Ist bzw. war das architektonische Absicht?

Wundern würde es mich nicht: Kirchen wurden von Männern für Männer gebaut, jedenfalls was die Sprecher betraf, die Prediger und Vorbeter und lange Zeit auch Sänger. Die Länge des Halls in den großen Gebäuden hat Rhythmus, Harmonie und Melodik des Kirchengesangs beeinflusst. Alles geht ein bisschen langsamer und vervielfältigt sich in den zahlreichen Echos.

Kirchenlieder berücksichtigen die sehr unterschiedlich ausgeprägte Sangeslust und Tonsicherheit der Gemeinden, ohne dabei die Bedürfnisse der Gläubigen nach Erbauung, Trost und Gemeinschaft aus dem Ohr zu verlieren. Die Kirche hatte Jahrhunderte Zeit, mit psychischen Wirkungen zu experimentieren. Kein Wunder, dass Kirchenlieder, Choräle und Psalmvertonungen auf Sänger (wie mich) und Zuhörer eine magische Wirkung ausüben.

In anderen Kulturen sind sakrale Gebäude weniger hallig: Synagogen oft holzverkleidet, asiatische Tempel kleinteiliger und mit Holz oder Stoffen dekoriert. Oft spielt dort das Wort eine größere Rolle und soll auch verstanden werden (während das Latein der Priester auf Laien eher eine musikartige Wirkung hatte).

In den meisten Dörfern ist es sehr viel leichter, Frauenstimmen für den Chor zu gewinnen als Männer. Warum? Nach einer Umfrage von Chrismon aus dem Jahr 2017 hat ein Drittel der Männer in ihrem Leben schon die Erfahrung gemacht, dass ihr Singen als unschön abgetan wurde, ein weiteres Drittel ist bei jeder Geselligkeit lieber stumm, ein Fünftel mag die eigene Stimme nicht.

Männer auf dem Land definieren Geselligkeit heute häufiger über Sport, Feuerwehr oder Arbeit. Singen gilt vielen nicht mehr als „typisch männlich“, sondern eher als „weich“. Das war einmal anders: Um 1900 waren Männerchöre die Regel, gemischte oder Frauenchöre eher selten. Auf dem Land haben die Männer ihren Hof im Griff, können Technik, fällen Bäume, töten Tiere… aber vor dem Gefühl in der Stimme, vor ihrem eigenen Inneren erschrecken sie.

Es gibt die Ausnahmen: Im nicht weit entfernten Naugarten singt einer der ältesten Männerchöre der Uckermark.

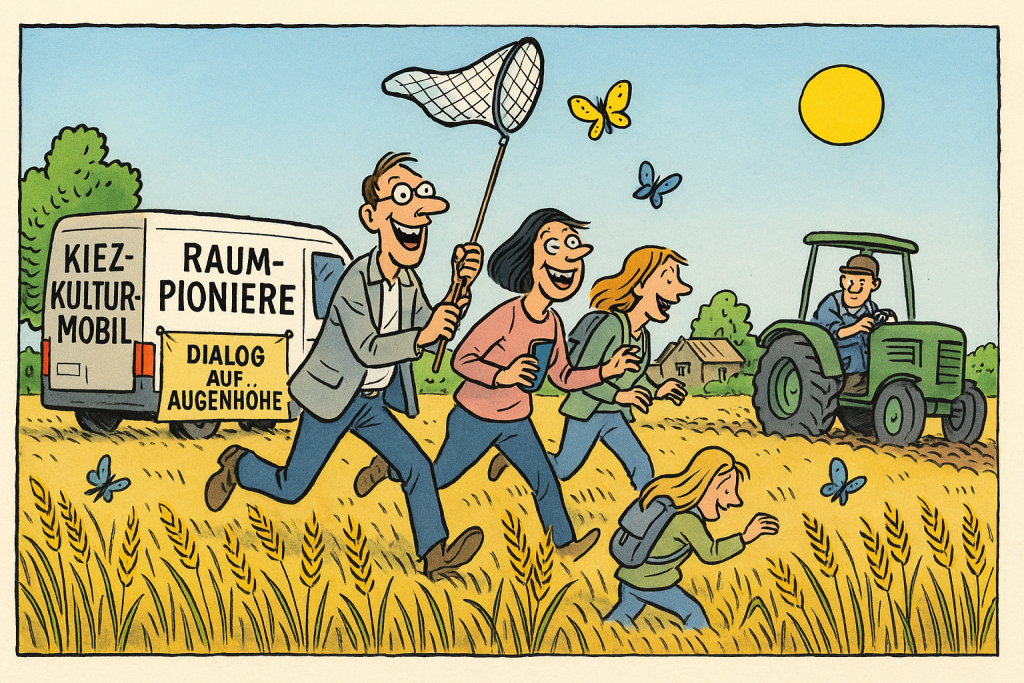

Das Dorf retten

Im Rückblick kommt mir meine, unsere Naivität der ersten Jahre fast unglaublich vor. Wir hatten damals von Freiräumen gesprochen, die das Landleben biete, und die leer stehenden Häuser, die überwucherten Gärten, die stillgelegten Flächen, die Ruinen von Gutshäusern und LPG-Sitzen gemeint. Wir wussten nicht, was da erst kürzlich verloren gegangen war, wir fühlten nicht den Kummer der Übriggebliebenen über den Zerfall. Statt dessen sahen wir uns als Retter und nannten uns Raumpioniere, die nicht nur ein Haus kaufen und sanieren, sondern auch den Raum darum herum prägen wollen. Wir wollten das nicht aus einem imperialistischen Bewusstsein heraus tun, wir wollten niemanden besiegen, unterdrücken, verdrängen, sondern wir wollten tun, was wir am besten zu können glaubten: Kultur bringen, das Niveau „heben“. Wie bei den Indianern damals. Bei den Schwarzen. Wie immer.

Die Erinnerung an die erste Einwohnerversammlung, auf der wir Ideen zur Umgestaltung des Dorfes sammelten, treibt mir heute die Schamesröte ins Gesicht:

Wir griffen die Gerüchte auf, dass unser Gemeindehaus verkauft werden sollte. Flipchart, Marker, eine Vorstellungsrunde, dringende Einladung zum Zwecke der Gemeindehausrettung… Wir wussten, wie man die Initiative ergreift und die Leute organisiert, wie man Herrschaft etabliert, die Meinung dominiert. Wir wussten nur nicht, dass wir es wussten und die anderen nicht, denn in der Stadt waren solche Umgangsformen normal, ja sogar demokratisch, denn sie lenkten die gelernte Selbstbehauptung des Bürgers und der Bürgerin in Bahnen. Auf dem Land, wo solche Einwohnerversammlungen selten waren, eigentlich seit dem Ende der LPG und der Massenorganisationen für die meisten Einwohner gar nicht mehr vorkamen, waren sie unsere Instrumente der Machtergreifung.

Wie alle Kolonisatoren ignorierten wir, was zu unserem Konzept von Kultur nicht passte. Das Land war leer, das uns zu Füßen lag, „da gab es ja nichts“, und was es gab, war nicht von Wert. Nirgends um uns herum gab es die idyllisch-romantische Lebensweise, die es unserer Meinung nach auf dem Land hätte geben sollen, keine fröhlich-ausgelassenen Erntedankfeste der Dorfgemeinschaft, keinen Zusammenhalt von Jung und Alt, keine krummen, zufriedenen Bäuerinnen auf den Bänken vor dem Haus, keine wettergegerbten Alten mit der Pfeife im Mund. Statt dessen eben: Stumme Nachbarn, die sich nur für ihr eigenes Beet interessierten und Niemandsland, aus dem man etwas machen musste.