Archäologische „Grabungen“

In einer Ecke des Grundstücks stand ein Bienenhaus aus behauenen Stämmen und Ziegelmauerwerk, auf einem Fundament aus gestampftem Lehm. Das Dach war mit grauem Wellasbest gedeckt. Die Vorderfront war genau nach Süden ausgerichtet und bestand aus 24 verwitterten Bienenkästen unterschiedlichster Größe, in verblichenem Rot, Blau und Gelb.

Bienenvölker wohnten darin nicht mehr, aber es summte von Hummeln, Wespen und zahlreichen Insekten, die sich in den Nischen und Ritzen der warmen Vorderseite Nester gebaut hatten. In der warmen Mittagssonne duftete es nach altem Holz und Bienenwachs.

Im Bienenhaus fanden wir Beuten verschiedenster Bauart, viele selbstgemacht, in jeder davon maßgeschneiderte Rähmchen, die natürlich nur in dieser einen Beute passten. Das sah nach Not aus, oder vielleicht doch mehr nach Experimentierfreude?

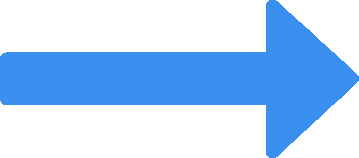

Bild links: In einer ungewöhnlichen Großbeute befanden sich Wildwaben mit duftendem Honig und sehr viele tote Bienen. Aus der aktiven Imkerzeit der Bewohner konnten sie nicht stammen, die lag mehr als zwanzig Jahre zurück und die Bienen wären längst zersetzt und verschwunden gewesen.

Vielleicht war irgendwann ein Schwarm aus dem Dorf hier eingezogen? Woran waren sie gestorben? Was sollten wir damit machen?

Das Bienenhaus war schon seit 20 Jahren nicht mehr in Betrieb und hatte unseren Vorgängern als Lager gedient. Im Halbdunkel erkannten wir verwitterte Holzfenster mit einfacher Verglasung, die bei der Sanierung des Hauses in den neunziger Jahren ausgebaut worden waren. Wie bei einer archäologischen Ausgrabung arbeiteten wir uns in die Tiefe vor und reisten dabei in der Zeit zurück. Grün und braun gestrichene Holzkisten enthielten rostiges Werkzeug, Gabeln und Spachtel, Klammern, Nägel und Drahtrollen. Auf Regalbrettern lagen merkwürdige Gitter, verschieden große Brettchen mit wachsüberzogener Oberfläche. Sperrholzkistchen mit gläsernen Seitenwänden und kleinen, mit Draht befestigten Wabensegmenten gaben uns Rätsel auf. Zuckerbezugsscheine aus der Nachkriegszeit ließen uns ahnen, wie prekär die Einwinterung damals gewesen sein muss. Die Wachsplatten wiederum (die auf dem Foto) passten eigentlich zu keiner der Beuten. Vielleicht hatte man einfach nehmen müssen, was es gerade gab, und sie selbst zurechtschneiden müssen.

Herr S. überlegte, dass ihm Schleier und Imkerpfeife stehen würden. Schon in der Arbeitsgemeinschaft Biologie der Gesamtschule in H. hatte er aus Wachsplatten Kerzen geformt, das war ein Anfang. Man könne, schrieb John Seymour, die Arbeit mit den Bienen gut einteilen; als Hobby sei die Imkerei beruhigend und lehrreich. Und ganz einfach natürlich. Hieß es nicht in einer ländlichen Weisheit „Bienen und Schaf’ nähr’n den Bauern im Schlaf“? Mit dem Honig könnte man Freunde, Verwandte und Arbeitskollegen beeindrucken.

Wir räumten das Bienenhaus frei. Die kaputten Fenster sortierten wir aus, die noch brauchbaren lagerten wir in der Scheune, um daraus später ein Gewächshaus zu bauen.

Unser Nachbar Hartmut fand die Idee ausgezeichnet und freute sich, dass wir ihn zu unserem Bienenpaten ernennen wollten. Er selbst imkerte seit 30 Jahren, mit bis zu 40 Völkern und als Wanderimker im Raps. Gemeinsam schauten wir uns das vorhandene Material an und ließen uns die Zweckbestimmung der Fundstücke namens Entdeckelungsgabel, Wabenzange und Stockmeißel erklären. Hartmut wusste auch gleich, wo wir die ersten Völker bekommen konnten, komplett in der Beute, von einem Imkermeister aus Templin nämlich, der gerade seinen Bestand reduzieren wollte.

Ostern 2010 holten wir die ersten drei Bienenvölker aus Templin. Herr Sp. hatte bis zu 1000 Völker in verschiedenen Trachtgebieten rings um die Kurstadt „geführt“, wie der Fachmann das nennt. Jetzt war der Imkermeister im Rentenalter, der Rücken machte Probleme und er wollte kürzer treten.

Am zeitigen Morgen, noch bevor die Sammelbienen zu ihrer täglichen Arbeit aufbrachen, hatte er die Beuten verschlossen und mit Spanngurten zusammengebunden. Er schrieb uns die „Nummern der Königinnen“ auf und gab uns gute Wünsche mit.

Wir waren fast zu Hause und holperten schon über die kopfsteingepflasterte Straße, als sich einer der Gurte löste und zahllose Bienen im Auto herum summten. Ich war bereit zu einem Panikanfall, aber die Bienen bevorzugten die Heckscheibe und wir gelangten ungestochen nach Hause.

Früh, mittags und abends standen wir nun in unserer neuen Schutzkleidung vor dem Bienenhaus, beobachteten die ein- und ausfliegenden Bienen und machten Notizen. Hartmut hatte gemeint, solange die Bienen Pollen eintrügen, sei alles in Ordnung. Die meisten hatten gelbe Höschen, manche violette, einige schimmerten Blau und es gab sogar welche mit knallroten Pollenbeinen.

„Die Bienen am Flugloch zu beobachten, gehört seit alters her zum Einmaleins des Imker. Auch sie kennen sicher das Bild des Bienenvaters, der Pfeife rauchend vor seinem Bienenstand steht und die Bienen beobachtet. Man könnte das stundenlang tun, so wohltuend und so interessant ist das immer wieder.“

„Ratschläge für den Bienenfreund“ von Claus Zeiler.

Die wohltuende Wirkung blieb jedoch erstmal aus, denn wir wussten einfach nicht, was da passierte. Vor einem der Fluglöcher herrschte Ruhe wie nach einer Beerdigung. An einem anderen kabbelten sich Bienen, aber war das nun Krieg oder Liebe?

Zwei Wochen nachdem wir die ersten Völker vor dem Bienenhaus aufgestellt hatten, summten am späten Vormittag Hunderte Bienen im Gras vor dem Flugloch einer Beute und wuselten übereinander. Ob sie schwärmten? Aber im Internet hingen Schwärme kürbisförmig an Ästen, also warum flogen sie nicht? In unserer Not riefen wir Hartmut an. Er kam mit einer Kiste unter dem Arm, ohne Schutzanzug und Handschuhe, kniete sich neben den summenden Bienenhaufen, beobachtete eine Weile und griff schließlich zu und steckte die Königin in ein gläsernes Röhrchen. Er zeigte uns, was Herr Sp. mit den Nummern der Königinnen gemeint hatte: Die Königin trug ein kleines rundes Schild mit Nummer auf dem Rücken, außerdem war ein Flügel beschnitten, so dass sie nicht mehr fliegen konnte. Deshalb war sie im Gras gelandet und ihr loyales Volk gleich mit. Ein paar Minuten nach dem Verschwinden ihrer Königin folgten die Bienen ihrer „Nase“ und bewegten sich dorthin, wo der Duft ihres Volkes am stärksten war, nämlich in ihre angestammte Beute.

Lernen: Verluste und Gewinne

Jahrhunderte lang war das Wissen über Bienen und Imkerei im persönlichen Kontakt weitergegeben worden, von Vätern an Söhne, manchmal auch an Töchter, von Mönchen und Nonnen an Novizinnen und Novizen, durch Zeigen, Mitmachen, Üben. Das ging nicht anders, zumal sich Bienenvölker der in der Renaissance aufkommenden Erforschung durch Analyse und Experimente („ein Stück weit“) entzogen: Sobald man hineinsah, änderten sie ihr Verhalten. Bienenvölker blieben eine Black Box. „Die Bienen am Flugloch zu beobachten…“ blieb das Einmaleins des Imkers.

Um 1900 fuhr die Industrialisierung wie ein Wirbelwind in die alten Strukturen. Die altertümliche Korbhaltung, die die noch ältere Zeidlerwirtschaft ersetzt hatte, wich moderner Magazinhaltung. Nun ließen sich die Rähmchen entnehmen und ausschleudern und anschließend wieder einsetzen – man musste nicht mehr den ganzen Bau ausquetschen um den Honig zu entnehmen. Das „Hineinsehen“ erfolgte sanfter, zum ersten Mal wurde das „nicht stören“ zum Leitprinzip.

Wie die Zahl der Bücher, neuer Methoden und Imkervereinigungen stieg, veränderte sich die Form der Weitergabe und damit auch das Wissen selbst. Nicht alles, was der Imker ahnt und fühlt, was er durch Zeigen und Hinweisen vermitteln kann, lässt sich schwarz auf weiß drucken. Andererseits erschlossen Hightech und Datamining neue Wissensquellen. Winzige Sender ermöglichen die Beobachtung einzelner Bienen auf ihren Wegen vom Stock zur Tracht und zurück. Mithilfe kleiner Kameras lassen sich die Vorgänge im Stock ohne Störung beobachten. Moderne Methoden der Spektralanalyse erlauben Rückschlüsse auf die Bedeutung von Pheromonen im Bienenvolk. Aber noch immer passiert es, dass der Imker ratlos in die Beute schaut weil die Tatsachen nicht zur Theorie passen.

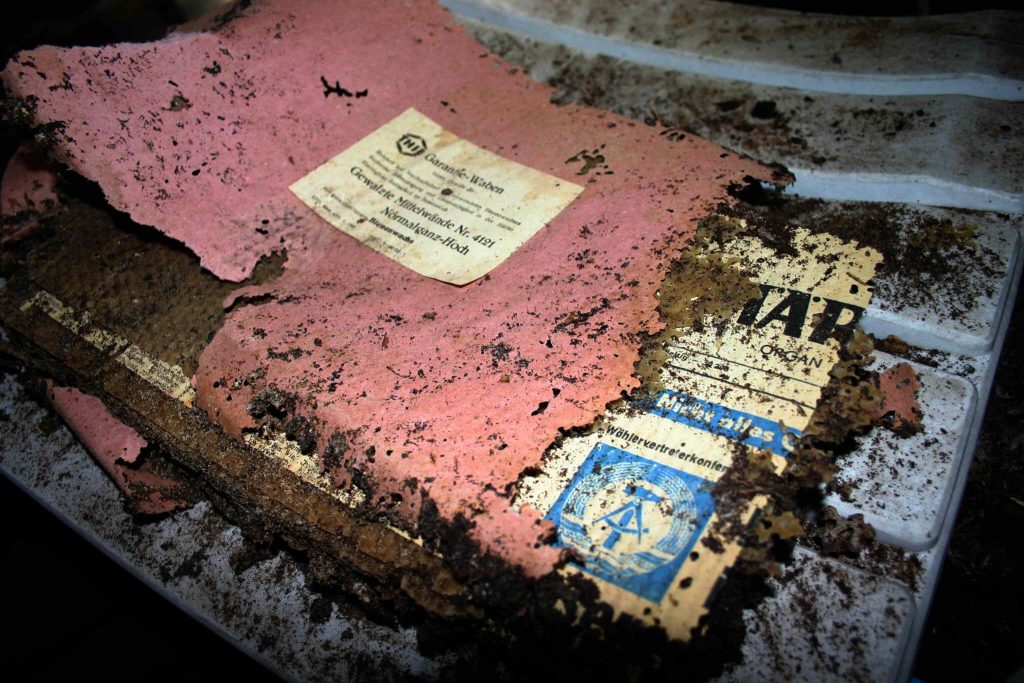

Vor 2010 war die Zahl der Imker in der Uckermark noch rückläufig. Die Imkerei galt als nicht besonders profitable Unternehmung kauziger alter Männer, der Nachwuchs fehlte. In den letzten Jahren aber kam die Imkerei wieder in Mode. Die Zahl der Bienenvölker ist seitdem um ca. 20 % gestiegen, die Zahl der Imker sogar um 40 %, und darunter sind nun endlich mehr junge Menschen und mehr Frauen.

Quellen ua. Wikipedia, Deutscher Imkerbund, BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft)

Heute halten 96 % der Imker weniger als 25 Völker und bleiben damit unter der Grenze der Kostendeckung. Das ernährt den Bauern nicht mehr im Schlaf, im Gegenteil, das muss man sich leisten können. Und noch einen Nachteil hat die Verwandlung der Biene in eine Freizeitbeschäftigung: Die Zuchtziele geraten aus dem Blick. Merkmale wie Schwarmträgheit, geringe Stechlust, Fleiß und Robustheit sind das Resultat vieler Jahrhunderte Zuchtwahl. Wenige Völker bedeutet weniger Auswahl.

Andererseits: Die jüngeren ImkerInnen sind experimentierfreudiger, sozial engagierter und auch medienaffiner. Innerhalb eines Jahrzehnts hat sich eine starke Lobby für Bienen entwickelt, die im Internet präsent und mit Naturschutzverbänden gut vernetzt ist.

weiter lesen, hören, schauen

Bienengespräche Podcast mit Lothar Bodingbauer

Drohnenschlacht, zwei Imker, drei Meinungen , Podcast

More than honey Film von Markus Imhoof

Honeyland preisgekrönter Film über traditionelle Imkerei

Apimondia Weltverband der Imker

Apidologie Journal zur Bienenbiologie

BiMooc kostenfreier Online Kurs von OnCampus

Die Honigmacher Fachkundenachweis Honig (Online-Kurs)

Monokulturen und Hungersnot

Manches, was in den Büchern steht, stimmt heute nicht mehr. Andere Fragen tauchen neu auf, mit denen unsere Vorfahren nicht konfrontiert waren. Die Varroamilbe etwa, oder Monokulturen:

In den ersten zwei, drei Jahren sahen wir uns einem ungewöhnlichen Phänomen gegenüber, das in den Büchern und im Internet nicht erwähnt wurde. Nach einer Hoch-Zeit der Völkerentwicklung brachen die meisten Völker im Mai plötzlich das Brutgeschäft ab.

Ende Mai, Anfang Juni gab es keine Stifte und keine Maden mehr in den Völkern, die Brut lief einfach aus. Was sollte das? Waren Schwärme abgegangen, die wir nicht bemerkt hatten? Gab es keine Königin mehr im Volk?

Hektisch setzten wir jüngste Brut und Stifte um, damit die vermeintlich königinnenlosen Völker sich eine neue Weisel nachziehen konnten. Meistens taten sie das nicht. Trotzdem sahen wir irgendwann wieder Brut in den Völkern.

Stifte: Eier

Weisel: Königin

jüngste Brut: aus den ein oder zwei Tage alten Maden können durch die Ernährung mit Gelee Royal noch Weiseln werden, bei älteren Maden dagegen sind die Weichen gestellt

Es dauerte eine Weile bis wir begriffen, dass die Tracht unserer Apfel-, Kirsch- und Mirabellenbäume für ein überdurchschnittlich schnelles Wachstum der Völker geführt hatte und nach dem Verblühen plötzlich Hungersnot anbrach. Die Bienen fanden in der Umgebung keinen Ersatz: Der Wald honigte so früh noch nicht, auf unserer Weide fraßen die Schafe sämtliche Blütenköpfe und auf den gespritzten Feldern gab es weder Mohn noch Kornblumen. So etwas kannten die Imker-Autoren unserer Bücher nicht.

Für die Bienen war das Wüste, und die Königin tat das Klügste, was sie in dieser Situation tun konnte: Sie ging aus der Brut, d.h. sie hörte auf Eier zu legen. In den folgenden Jahren pflanzten wir Robinien, die gleich nach den Obstbäumen blühten und die Lücke schlossen.

Stichhaltige Erfahrungen

In der Anfangszeit trugen wir Vollschutz: Imkerhut mit Schleier, Imkerjacke mit Bündchen und Gummihandschuhe. Doch eine versehentlich in der Ellbeuge oder unter dem Arm eingeklemmte Biene kann auch durch den Stoff hindurch stechen – und wenn man die kleinen Freundinnen einmal zu lange nervt kommen sie mit Schwung angeflogen und geben sich richtig Mühe. Man kann es übrigens hören. Ruhige Bienen summen in einer Art Chor-Harmonie, mit wachsender Aufregung wird die Frequenz höher, und wenn man schließlich das Sirren einzelner Bienen in schnell wechselnden Frequenzen heraus hört, wird es höchte Zeit, den Deckel aufzulegen und eine andere Arbeit zu suchen.

links: Patenkind Aaron, der sich mit Bienen schon ziemlich gut auskannte weil es an seiner Grundschule in Berlin eine „Arbeitsgemeinschaft Imkern“ und mehrere Beuten auf dem Dach gab.

Großstädte sind geeigneter für Bienen als man so denkt: Die Trachtenvielfalt auf den Balkonen ist enorm, das Klima zwischen den Häuserfelsen südlich und auf den Dächern stören sie selten (was sagen die Schornsteinfeger?).

Irgendwann zog ich die Handschuhe aus. Durch die größere Feinfühligkeit und Vorsicht beim Berühren der Bienen werden sie weniger gestört und zur Verteidigung provoziert. Nach einer kurzen Probezeit „oben ohne“ zog ich Jacke und Hut wieder über. Gestochenwerden ist ok, aber bitte nicht ins Gesicht.

Rauch ist wichtig. Anders als landläufig angenommen „beruhigt“ der Rauch nicht gerade (außer den Imker), sondern gaukelt den Bienen einen Waldbrand vor. Das scheint im natürlichen Habitat so häufig vorzukommen, dass die Bienen in der Evolution eine passende Reaktion entwickelt haben: Sofort und schnellstens Reiseproviant in den Honigmagen schlucken und fertig machen zur Evakuierung, die Abwehr herumstöbernder Imker rutscht dabei auf der Prioritätenliste nach unten.

Bienen im Klimawandel

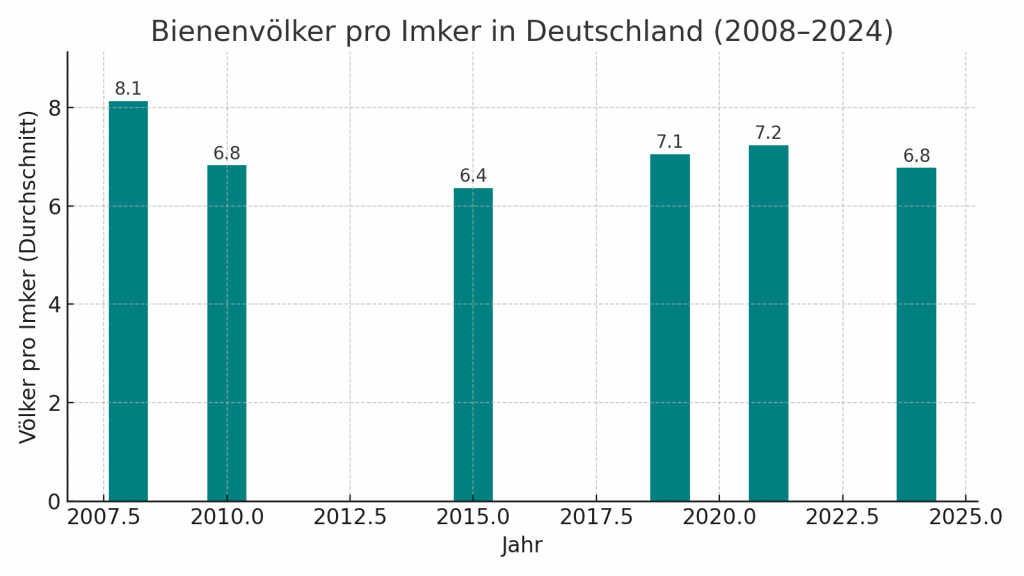

Nach dem ersten harten Jahreswechsel von 2010 auf 2011 mit Frost und meterhohen Schneewehen folgte kein weiterer dieser Art. Im Februar 2022 konstatierte der Deutsche Wetterdienst den zwölften zu warmen Winter in Folge . Unsere Freude hält sich in Grenzen, denn milde Winter sind ein Problem für Bienen und andere Insekten.

Normalerweise bilden die Bienen bei tiefen Temperaturen eine Art dichter Traube, unterteilt nur durch die Futterwaben. Mit den Flugmuskeln, die sie von ihren Flügel abkuppeln können wie den Benzinmotor eines Fahrzeugs vom Getriebe, erzeugen sie zitternd Wärme und schaffen so eine kosige Temperatur von ca. 25°C. Das Volk kann so selbst bei Außentemperaturen um die 8 °C noch brüten.

Werden höhere Temperaturen gebraucht, weil beispielsweise Futter verflüssigt werden muss oder die Brut wieder aufgenommen wird, können es auch 30°C werden. Die Königin sitzt in der gut geheizten Mitte und wartet auf den Frühling, während der Rest des Volkes stetig in langsamer Bewegung ist: Die auf der Oberfläche der Kugel frierenden Bienen kriechen nach innen und wärmen sich auf, während ihre warmen Schwestern sich nach außen zittern.

Nach Frostphasen stellt die Königin für kurze Zeit die Ei-Ablage ein. Drei Wochen später nutzt der Imker die Brutfreiheit für eine winterliche Behandlung gegen die Varroa-Milbe .

Worauf die Evolution unsere Bienen nicht vorbereitet hat sind die warmen Winter infolge des Klimawandels. Zwei oder drei Grad höhere Durchschnittstemperaturen sorgen für ein intensiveres Brutgeschehen. Schon im Februar machen einige Bienen in der Mittagssonne ihren Reinigungsflug. Das verbraucht Energie und Futtervorräte und bedeutet Hunger, wenn die Vorräte aufgebraucht sind, weil draußen noch nicht genügend Nektar und Pollen zur Verfügung stehen. Ohne Zufütterung mit Zuckerteig verhungern die Völker.

„Rätselhaftes“ Bienensterben

Gleich mal vorweg: Nichts am Bienensterben ist rätselhaft. Das die Presse gern so titelt, ist eine Simplifizierung multipler Stressoren und bringt einiges durcheinander. Klimawandel, Umweltgifte, Parasiten…. wer soll das aushalten? Unbewusst spielt vielleicht auch der Versuch eine Rolle, das Phänomen als „merkwürdige Ausnahme“ darzustellen.

Seit der Schweizer Paul Hermann Müller 1939 die insektizide Wirkung von DDT (Dichlordiphenyltrichlorethan) entdeckte und dafür 1948 den Medizin-Nobelpreis bekam, sind Pestizide aus der konventionellen Landwirtschaft nicht mehr wegzudenken. Heute wendet die moderne Agrarindustrie chemische Substanzen auch zum Samenbeizen, Düngen, zur Stabilisierung der Halme und zur Ernteerleichterung an. Auch Umweltgifte aus der Industrie, Haushalten oder dem Straßenverkehr reichern sich in Pfützen an, wo Bienen Wasser holen, konzentrieren sich im Pollen der Trachtpflanzen, mit dem die Bienen ihre Brut ernähren, landen auf Umwegen im Nektar, im Honigtau und im Wachs der Waben. In den Labors der Chemieindustrie wird bestenfalls die Wirkung einzelner Produkte auf Bienen geprüft, doch die verschiedenen Substanzen bilden je nach Umwelt und Wetter eine Fülle von Chemiecocktails mit unkalkulierbarer Wirkung. Die Wechselwirkungen mit anderen Stoffen in der Umwelt oder die erst nach mehreren Generationen feststellbaren Auswirkungen auf das Erbgut sind komplex, werden von den Herstellern aus durchsichtigen Gründen vernachlässigt und sind von den Bauern erst recht nicht vorherzusehen.

Vor einigen Jahren blühte auf dem benachbarten Feld der Raps, eine schöne Sache für den Imker, denn die Tracht sorgt für einen fruchtigen, weißen Honig, der sich bei Kunden großer Beliebtheit erfreut. Überall auf den Blüten saßen unsere Bienen. Dann fuhr in der Mittagssonne ein Trecker mit breiter Spritze durch das Feld und duschte unsere Bienen. Ich passte den Fahrer ab und erfuhr, dass ein Fungizid, also ein Mittel gegen Pilzbefall gespritzt wurde. Auf den Kanistern habe gestanden „nicht bienengiftig“.

Ich kann mir vorstellen, wie im Labor Bienen beträufelt werden und das Produkt einen Persilschein bekommt, wenn die Bienen nicht tot vom Löffel fallen. Nach einer Fungizid-Dusche stinken unsere Bienen allerdings so, dass sie in den Stock nicht mehr eingelassen werden.

Am Ende des Sommers hatten wir 70 % unserer Bienenvölker verloren, die Beuten waren leer, die Brut in den Zellen vertrocknet. Ein fast klassischer Fall von Colony Collapse Disorder (CCD), ein Syndrom, bei dem plötzlich fast alle Arbeiterinnen verschwinden, während Königin, Futter und Brut zurückbleiben (aber natürlich nicht überleben).

Unser Bienenpate schimpfte: Selbst zu DDR-Zeiten hatte die LPG vor dem Spritzen rechtzeitig gewarnt, so dass die Imker ihre Beuten am frühen Morgen verschließen oder umstellen konnten. Vor der nächsten Rapsblüte zwei Jahre später malten wir eine Karte mit den Bienenstandorten rund um das Feld und schrieben dem Bauern einen Brief. Sicher musste er nur mal erinnert werden, dass Rapserträge 30% höher sind, wenn zusätzlich zur Windbestäubung Bienen im Feld unterwegs sind. Er spritzte nicht. Danke!

Skylla und Charybdis

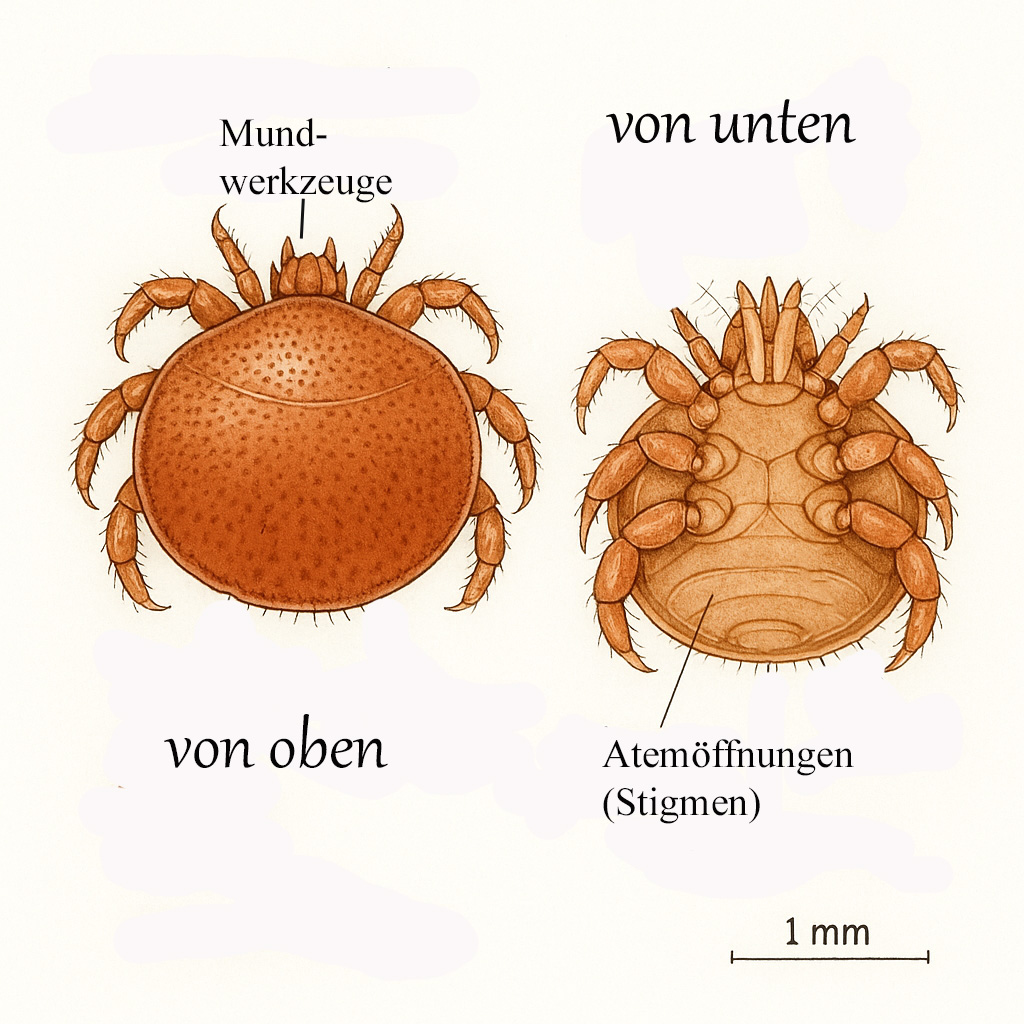

Die Globalisierung hat zur weltweiten Verbreitung der Varroamilbe geführt, die seit den 70iger Jahren auch in Deutschland auf Honigbienen parasitiert und – unbehandelt – die Völker so schwächt, dass sie Krankheiten erliegen. Ihr martialischer Name ist Programm: „Varroa destructor“.

Während der ursprüngliche Wirt, die östliche Honigbiene, Strategien zur Eindämmung der etwa 1-2 mm großen Milben entwickelt hat (ihnen beispielsweise die Beine abbeißt), ist die westliche Honigbiene planlos und ohne menschliche Eingriffe verloren.

Jeden Herbst besprühen wir unsere Völker mit Ameisen- und im Winter mit Oxalsäure, die den Milben mehr zusetzen als den Bienen, und hoffen, dass die Milben keine Resistenzen entwickeln. Im Sommer schneiden wir die Drohnenbrut (weil sich in diesen Brutzellen die Milben stärker vermehren als in anderen) aus. Einem Rat aus den Bienengesprächen folgend haben wir die Bienenvölker inzwischen nicht mehr nebeneinander stehen (wie noch oben zu sehen), sondern so weit wie möglich auseinander (siehe unten), mit gutem Erfolg. Langfristig wird aber nur die Züchtung resistenter bzw. toleranter Bienen gegen die Milbe helfen.

Schon nähert sich ein anderer Bienenfeind:

Die aus Asien eingeschleppte Hornissenart Vespa velutina greift Honigbienen an und dringt von Flughäfen auf dem Balkan und in Südfrankreich jedes Jahr 100 bis 150 Kilometer weiter in Richtung Osten und Norden vor. Inzwischen ist sie in allen Regionen Deutschlands schon gesehen worden.

Im Gegensatz zur Varroa-Milbe erfreut sich die asiatische Horde… pardon Hornisse großer Popularität in den Medien. Warum?

– sie ist nicht so eklig wie die Milbe,

– man kann die Ausbreitung verfolgen (Frontlinie),

– sie jagt die Bienen im Luftkampf (von Richthofen),

– man kann sie erkennen und melden (sportlich),

– sie symbolisiert den Klimawandel (Vereinfachung)

– Hornisse klingt nach „Stichen“ und „Gefahr“ (D’Artagnan)

und das Beste zum Schluß:

– sie macht angeblich einen Bogen um die ehemalige DDR

Bienen sind nicht die einzigen Insekten, die vom großen Sterben betroffen sind, aber wenigstens haben sie Imker, die Alarm schlagen und erfreuen sich allgemein einer großen Lobby. Bienenretten geht eigentlich immer und tut nicht weh, sondern im Gegenteil: Man sät Blumen und fühlt sich dabei doppelt wohl als Bienenfreund, Umweltretter und Eine(r)von-den-Guten. Man weiß sich im Einklang mit Vernunft und mit Albert Einstein: „Wenn die Biene von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben.“

Allerdings stammt dieses Zitat nicht von Albert Einstein, sondern wurde erst nach seinem Tod erfunden. Und es stimmt auch nicht: Die westlichen Honigbienen Apis mellifera sind nur eine von mehr als 6000 Arten in der Familie der Echten Bienen. Sie sind die Promis unter den Bestäubern, aber nicht mal die effektivsten.

Sie sind seit Biene Majas Zeiten zu einer der Leuchtturmarten des Naturschutzes geworden, wie Kranich, Biber, Wolf, Schwarzstorch, Robbe, oder auf globaler Ebene Panda, Wal und Gorilla. Allen gemeinsam ist eine eindeutige Story der Gefährdung durch den Menschen, gute Sichtbarkeit und mediale Präsenz, sie sind süß oder stark oder selten. Im Naturschutz monopolisieren sie Geld und Aufmerksamkeit, während kleinere, unscheinbare Arten vernachlässigt und vergessen werden. Sie fokussieren die Aufmerksamkeit auf Einzelarten statt auf Systeme und Prozesse.

Wer etwas für die Umwelt tun will liegt mit der Bienenhaltung richtig. Oder?

Sicher begehe ich ein Sakrileg, aber es ist eine notwendige Wahrheit: Die vom Menschen gezüchteten Kulturbienenvölker sind größer als alle anderen völkerbildenden Insekten. Unser Bienenstand mit durchschnittlich zehn Völkern beherbergt in der Hauptsaison locker eine halbe Million Bienen, die im Umkreis mehrerer hundert Meter einer ganzen Reihe Wildbienen und anderen Nektarsammlern das Leben schwer machen.

Honig

Anfang Juni wird es Zeit, die Honigräume zu leeren. Der erste Honig von Kirsch- und Apfelblüten kristallisiert schnell und fest, wer zu lange wartet, kriegt ihn nicht mehr aus den Waben. Ich holte bei unserem „ersten Mal“ mit reichlich Rauch und dick eingemummt die Waben aus der Beute und versuchte mit den Gänsefedern, die Hartmut uns geschenkt hatte, die Bienen abzukehren. Dann rannte ich mit den Waben zum Haus und wehrte dabei die Bienen ab, die mich und ihre Waben verfolgten. Im Haus schwang Herr S. die Entdeckelungsgabel und entfernte die dünne Wachshaut, mit der die Bienen ihre Honigzellen verschließen. Wir schleuderten noch mit Hilfe einer leicht angerosteten Handkurbelschleuder aus der Scheune einer Nachbarin. Einmal hin, einmal her, ringsherum das ist nicht nur schwer, sondern auch verwirren.

Der Honig klebt in den sechseckigen Zellen auf beiden Seiten der Wabe – würde man eine Seite gleich im ersten Anlauf mit höchster Geschwindigkeit ausschleudern, würde die andere Seite mit vollem Gewicht hinterherdrücken und den ganzen Wabenbau zerstören. Deshalb schleudert man erst eine Seite vorsichtig an, dreht dann alle Waben um (in unsere erste Schleuder passten drei Waben) und schleudert die andere Seite an, dann erhöht man das Tempo beim Schleudern, um den Honig aus den Tiefen der Zellen in Richtung Schleuderwand zu befördern, wo er in goldenen Schlieren nach unten läuft, in Richtung Ablasshahn. Nach ein paar Minuten dreht man wieder alle Waben um und schleudert die andere Seite aus.

Wenn Sie jetzt schon mal durcheinander gekommen sind, dann können Sie sich vielleicht vorstellen, wieviel schwerer die Übersicht zu behalten ist, wenn man dabei mit Freunden und Familie herumalbert, Affairen durchhechelt und Sekt trinkt.

Wir waren überwältigt von der Menge goldgelben duftenden Honigs, der leuchtend in den Auffangeimer floß. Langsam, unaufhörlich, immer höher stieg der Honigspiegel. Solche Mengen hatte ich noch nie gesehen, es war wie im Märchen vom süßen Brei. Wir versuchten, den Honig mit Schüsseln und Löffeln in Gläser abzufüllen. Mein alter Vater versuchte, seine Erfahrungen als Chemiker mit schwierigen Flüssigkeiten einzubringen, und meine Stiefmutter wischte unaufhörlich, aber vergeblich mit dem Lappen hinter uns her. Erst waren unsere Hände und Arme klebrig, dann die Küche. Irgendwie verteilte sich der Honig im Haus und auf den Stufen davor. Bienen umsummten uns lecker Bekleckerte, erst draußen, dann auch drinnen, erst viele, dann alle.Im Laufe der Zeit rüsteten wir auf, kauften Abfüllbehälter, bauten eine Garage zum Schleuderraum aus und investierten in eine elektronisch gesteuerte Selbstwendeschleuder.

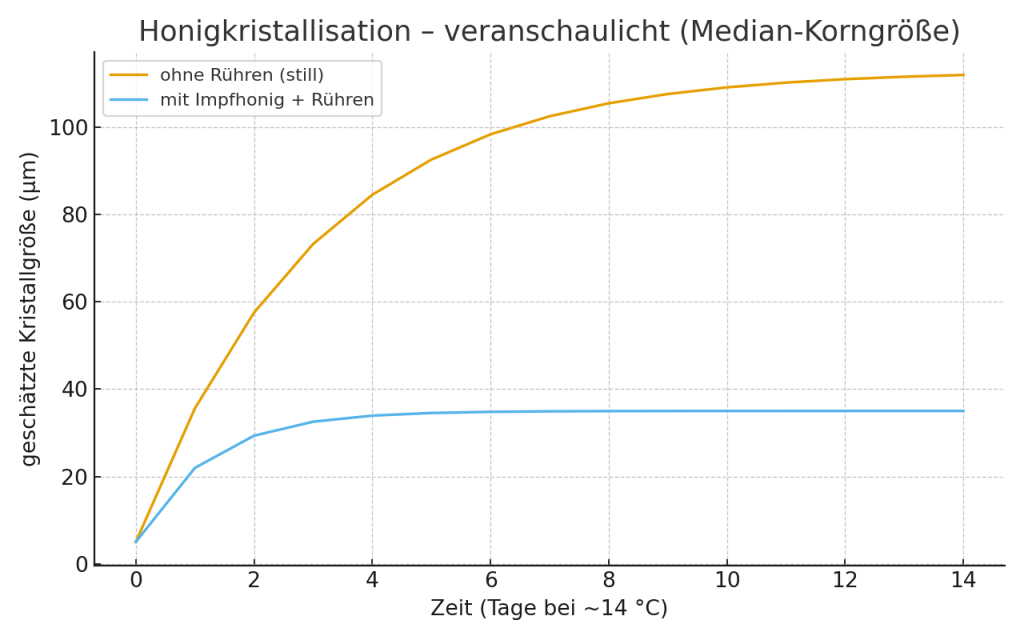

Im ersten Jahr erstarrte der Honig nach wenigen Tagen im kalten Keller zu einer harten Kristallmasse. Erst später lernten wir, wie wichtig das Rühren bei der Verarbeitung des Honigs ist. Auch der Geschmack ist nicht nur abhängig von der Tracht.

Ohne Rühren wachsen die Zuckerkristalle im Honig ungestört und zu ziemlicher Größe heran. Weil die Fruktose im Honig den flüssigen Aggregatszustand behält, während die anderen Zuckerarten, insbesondere die Glukose kristallisieren, hat man im ungünstigsten Fall eine Honigcreme mit Körnchen im Mund, die zuckrig schmeckt und nur langsam schmilzt. Gelingt es jedoch, das Wachstum der Kristalle immer wieder zu stören, bleiben sie so klein, dass sie nicht mehr einzeln auf der Zunge rubbeln.

Ähnlich dem Temperieren bei der Schokoladenherstellung geht es darum, die Kristallisierung so zu lenken, dass zuletzt eine feincremige und stabile Konsistenz entsteht, die sich über die Jahre nicht wesentlich verändert. Je nach Tracht rühren wir die Honige, sobald die Kristallbildung einsetzt, also bei Beginn der ersten Trübung, und dann so lange, bis sie sich gerade noch abfüllen lassen. Die ersten Tage sind am wichtigsten. Damit wir den Zeitpunkt nicht verpassen, impfen wir den Honig (einmal rühren bringt zahlreiche Luftbläschen ein). Späterhin darf man nicht übertreiben, sonst bleibt er dauerhaft tropf-weich.

Wie gute Schokolade schmilzt gut gerührter Honig im Mund sofort und füllt den Gaumen mit seinem Aroma.

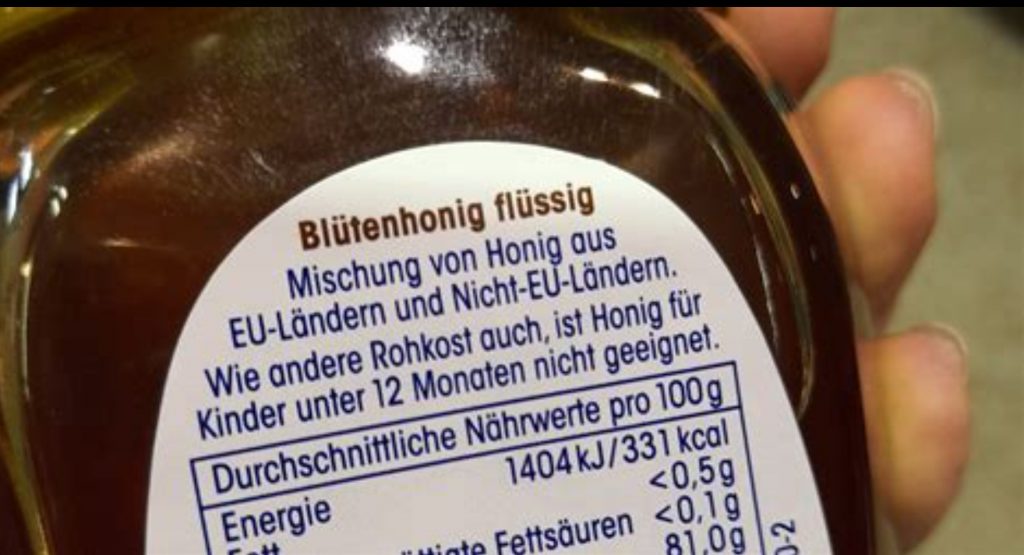

Übrigens ist Honig, der auch nach Wochen und Monaten noch klar und flüssig bleibt (außer wenn es sich um langsamkristallisierenden Honig wie beispielsweise von Akazien handelt) oft gar kein Honig, jedenfalls nicht nach der Definition der Honigverordnung. Das süße Klebzeug wurde entweder auf 40 Grad erwärmt und hat dabei neben Vitaminen auch sein Aroma verloren oder es wurde so lange zentrifugiert, bis ihm der Pollen und andere Kristallisationskeime ausgetrieben wurden. Mit dem Enzym Isomerase lässt sich der kristallisierende Glucose-Anteil verringern und in länger flüssig bleibende Fructose verwandeln. Der Tricks sind viele, wie Stiftung Warentest 2019 feststellte, und leider waren auch etliche Bio-Honige betroffen.

Die meisten Discounterhonige tragen die kryptische Aufschrift „aus EU- und Nicht-EU-Ländern“, enthalten dabei aber oft gar keine Honiganteile aus Europa mehr. Akazienhonig der BioZentrale beispielsweise kam laut Pollenanalyse aus China. Langneses Produkt „Flotte Biene“, das in der schicken Plastikflasche daherkommt und sich schön sauber aufs Brötchen tropfen lässt, wird von der Stiftung so bewertet: „Dürfte sich nicht Wildblütenhonig nennen“.

2024 wurde eine neue Honig Richtlinie in der EU verabschiedet, nach der ab 2026 nur noch die genaue Herkunftsbezeichnung zulässig ist.

Honigtau

Im Juni sind bis auf einige Wildrosen, Disteln und Margeriten die Nektarquellen versiegt und die Bienen suchen sich neue Futterquellen. Interessant wird jetzt der nahe Wald. Das hat nichts mit der Blüte von Fichten und Tannen zu tun, denn die Nadelbäume setzen auf Windbestäubung und produzieren keinen Nektar.

Es sind Fichten- und Tannenläuse, Blattflöhe und Zikaden, welche die Siebröhren anstechen und sich vom Zellwasser ernähren, dessen Eiweißgehalt aber relativ gering ist. Um genügend Nährstoffe für sich und ihre Brut zu gewinnen, müssen sie „viel trinken“, das Zellwasser mit Hormonen versetzen und fermentieren, die Aminosäuren herausfiltern und überflüssiges Wasser und Zucker wieder ausschwitzen.

Auf den Zweigen und Nadeln bleibt ein glänzender, klebriger Belag zurück, den man in Jahren der Massenvermehrung mit bloßem Auge sehen kann. Dieser Honigtau wird von den Bienen aufgeleckt und weiterverarbeitet wie Nektar, ergibt aber einen deutlich dunkleren und herberen Honig.

Bienen sind nicht die einzigen Abnehmer des Honigtaus. Bekannt ist das Erbetteln von Honigtau durch Ameisen, die sich Blattläuse wie Milchkühe halten und diese auch vor Fraßräubern schützen.

links: Blattlaus mit Honigtautropfen

Quelle: Wiki Commons

Schade eigentlich, dass die Vielfalt der Trachten und Geschmacke sich nicht – wie etwa bei den Blütenhonigen üblich – in den Sortenbezeichnungen widerspiegelt. In Deutschland heißt der Honigtau meist einfach nur Waldhonig, höchstens noch nach der Baumart unterschieden. Aber wie soll man ihn auch nennen, ohne die Kunden zu verekeln, etwa „Honig von der Gefleckten Lärchenrindenlaus“?

Verkaufen

Inzwischen produzieren wir in guten Jahren bis zu 500 Gläsern Honig, die wir natürlich nicht allein aufessen, sondern auch verkaufen.

Wir kooperierten mit der Kommune im Dorf, bis die sich auflöste. Dann übernahm eine Nachbarin den Verkaufsstand mit großer Leidenschaft, Sorgfalt und Talent. Möge Ingrid noch lange bei guter Gesundheit bleiben!

links: Ingrids Verkaufsstand in der Zeitung

rechts: zur Erntezeit quillt der Verkaufsstand förmlich über