Reinhardt und seine Schafe

Schon während der Suche nach einem Haus war uns Reinhard begegnet. Der Mann mit den breiten Händen und abgekauten Fingernägeln, mit weißem Bart und langen, zum Zopf gebundenen Haaren unter einer bunten Strickmütze hatte uns bei einer Besichtigung in der Nähe seines Hauses angesprochen. Sein Zungenschlag war mir sofort vertraut gewesen: Ein in der Uckermark gestrandeter Sachse bin ich ja auch. Den Lampenschirm in seiner Schwarzküche bildete ein Strohhut, an dem sich Zettel mit Zitaten von Gerhard Schöne, Maxi Wander und Brigitte Reimann im Luftzug des Kachelofens drehten.

Er hatte gerade erfahren, dass er sein Haus räumen musste, weil die Eigentümerin Eigenbedarf angemeldet hatte, und das stellte ihn vor nicht geringe Probleme. Im dichten Dschungel aus Johannisbeeren und Brennnesseln um sein Haus stapelten sich Heunetze, Schafzäune, Wagenräder und Drahtrollen neben Regentonnen und Badewannen. Man konnte, sagte Reinhard, alles nochmal gebrauchen. Also in diesem Fall wir, die Anfänger. Er bot uns seine Schafe an, samt Zaungerät und Elektrozäunen. Wir überlegten nicht lang. Wozu Rasen mähen wenn man Schafe halten konnte?

Wir bekamen vier Mütter und ein paar Lämmer, und dazu Hilfestellung und Anleitung zur Klauen-Pflege, zum Scheren, zum Kastrieren und Schlachten.

Guten Mutes begann ich, auf der Weide die Spitzen der Plastikstangen in den Boden zu rammen, doch der Aufbau der Zäune erwies sich als keineswegs banal. Schnell verhedderte sich das orange, grau oder grün gefärbte und an zahlreichen Stellen schon geflickte Zaungeflecht. Beim Entfitzen gerieten Stiefel, Ellbogen, Knöpfe und Schnallen in die Maschen. Ich rief Herrn S. zu Hilfe, aber das machte es nicht besser: Bald sahen wir beide aus wie von einer besoffenen Spinne umgarnt.

Das für mich Erstaunlichste daran war, dass ich in meiner akademisch großstädtischen Überheblichkeit bis dato gar nicht auf die Idee gekommen war, dass es so etwas wie ein Know How, um nicht zu sagen eine Technologie des Landlebens geben könne. Ich hatte, ohne groß darüber nachzudenken, geglaubt, das Ackern und Spinnen, zu dem Adam und Eva verurteilt worden waren, sei anstrengend, könne aber nicht weiter kompliziert sein. Idiotie des Landlebens halt.

Reinhard zeigte wie es richtig ging: Immer nur einen Pfahl von der Rolle nehmen und feststecken, das Zaunsfeld ausbreiten, dann erst den nächsten Pfahl. Das wirkt umständlich und spart doch eine Menge Arbeit. Er schärfte uns ein, nur ein kleines Stück einzuzäunen und die Schafe erst umzusetzen, wenn alles abgefressen war. Andernfalls würden sich Ampfer, Disteln und Brennnesseln und was Schafe sonst nicht mögen, bevorzugt ausbreiten. Vier Zäune, 50 mal 50 Meter, das sah üppig aus, doch die Schafe waren anderer Meinung.

Schon nach wenigen Tagen schauten sie sehnsüchtig auf das Grün jenseits des Zaunes. Immer wieder probierten sie mit der Nase, ob noch Strom drauf war. Eines schönen Frühlingsmorgens verfing sich ein Schaf im Elektronetz und mähte klagend. Wir schalteten den Strom aus um es zu befreien. Sofort nutzten die anderen Schafe ihre Chance, flüchteten über das Elektronetz und rannten begeistert hinaus aufs offene Feld.

Zäunen und Zähmen

Wir hoben die Arme und lärmten, wie das die Viehtreiber und Cowboys im Film eben so machen: man jagt das Getier mit Peitschen, Rufen oder Schüssen. Die Schafe reagierten mit Panik, verteilten sich, sprangen über Gräben, wechselten wie Hasen die Richtung und hatten dabei noch die Kraft, ununterbrochen zu mähen. Wir versuchten, schneller zu sein und sie zu umgehen, aber das erwies sich als unmöglich. Kilometer um Kilometer schluppten wir in unseren neuen, schweren Gummistiefeln über Wiesen und Felder und hofften, dass die Schafe nicht zur Straße oder ins Moor oder in den Wald liefen. Nach einer Viertelstunde waren wir außer Atem und schweißnass, auch die Schafe hechelten, wurden langsamer und blieben stehen. Mäh. Nach einer Verschnaufpause kehrten wir alle gemeinsam und entspannt nach Hause zurück.

Zum Glück für Reinhard und auch für uns gab die Eigentümerin seines Hauses nach einigen Monaten ihre Umzugspläne auf und er konnte bleiben. Reinhard kannte im wahrsten Sinne des Wortes Hinz und Kunz, welches Problem auch immer seine Freunde hatten – er wusste Rat. In der Großstadt wäre er vermutlich ein Sozialfall unter vielen gewesen, auf dem Land fand er Freiräume und seine Aufgabe.

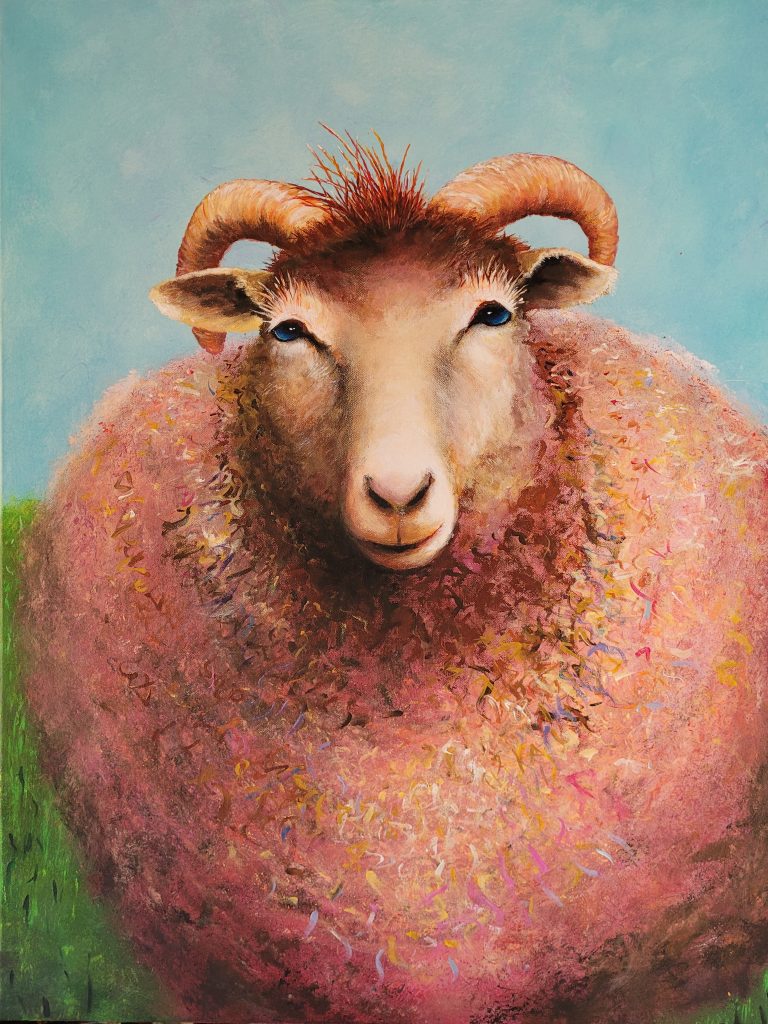

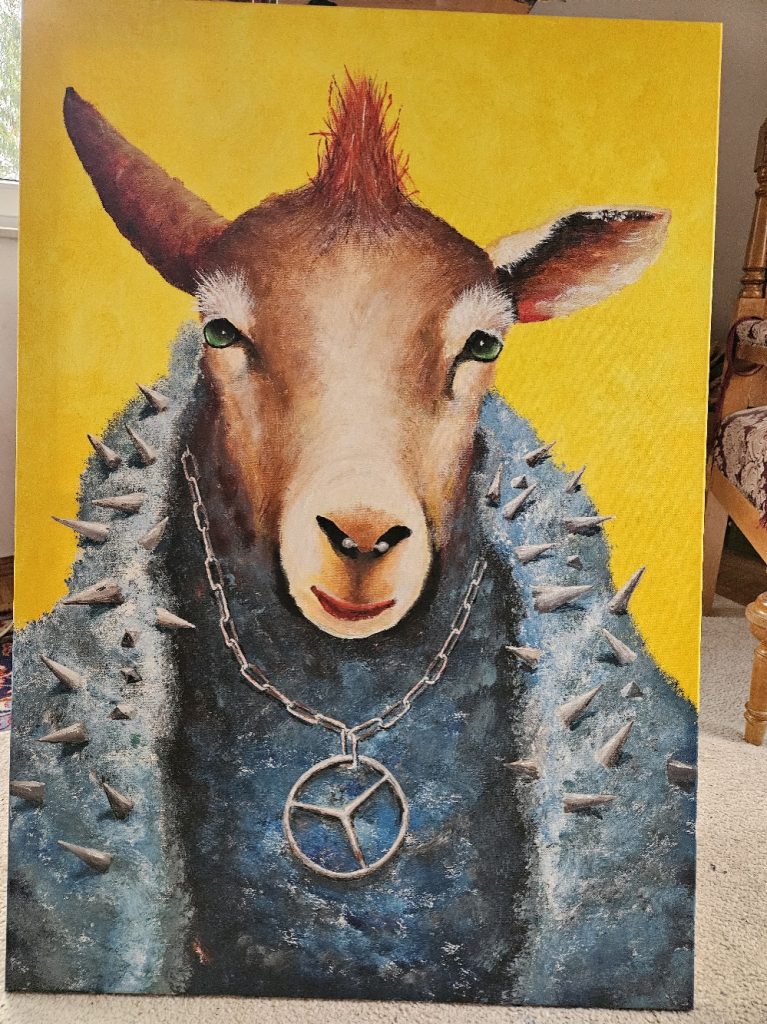

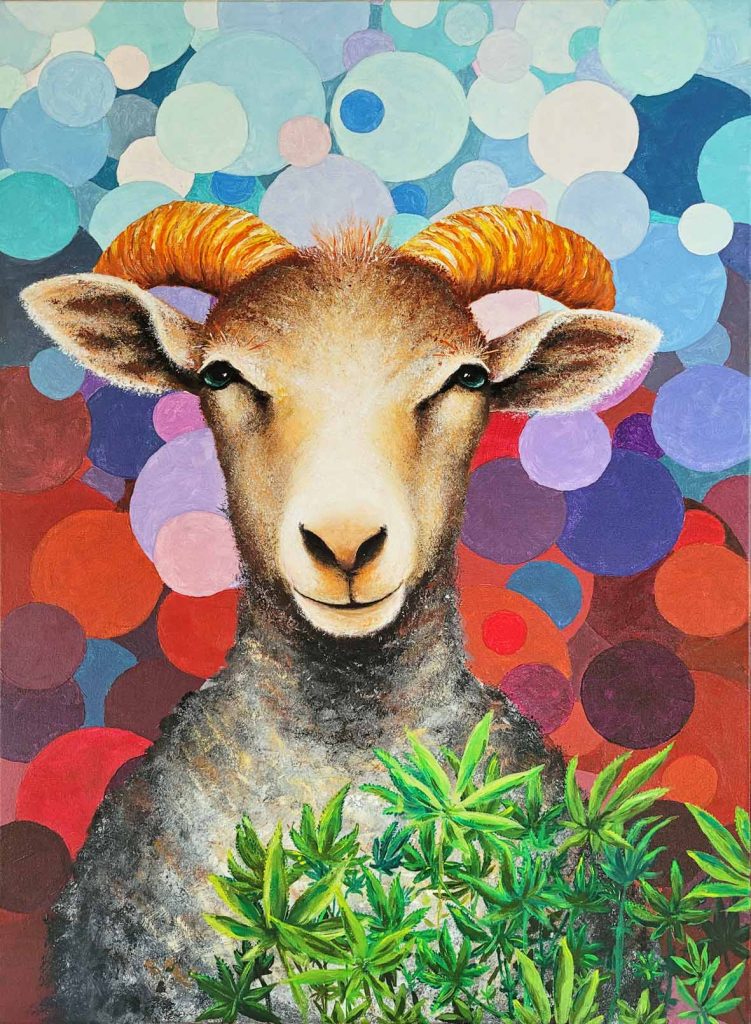

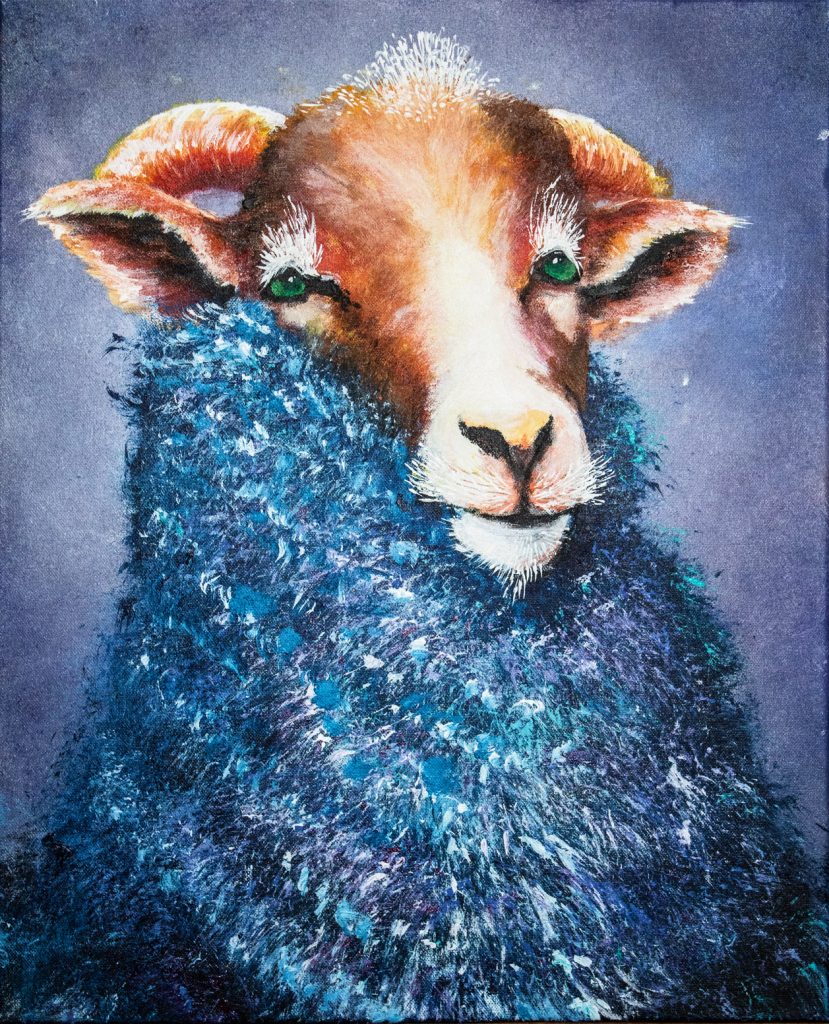

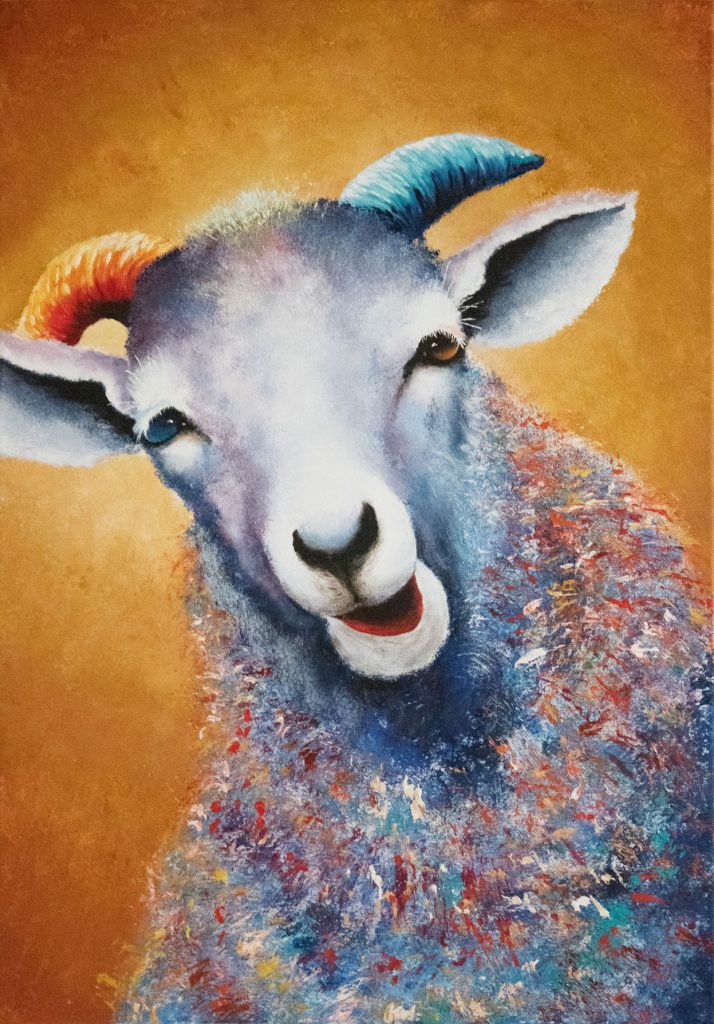

Reinhards Schafe waren Gotlandschafe, schwedisch Gutefår, also eigentlich „Guteschafe“ – nicht zu verwechseln mit den (auf deutsch) gleichnamigen Gotlandschafen, schwedisch Gotlandfår, denen die Hörner abgezüchtet wurden.

Sie sind an raues Wetter angepasst und kommen ohne Stall aus, sind genügsam und selten krank, wachsen langsam, setzen nur wenig Fett an. Sowohl die Auen, wie die weiblichen Schafe genannt werden, als auch die Böcke haben Hörner. An diesen „Henkeln“ kann man Tiere halten ohne ihnen blaue Flecken oder Zerrungen zuzufügen.

„Die schnellste Art mit Tieren zu arbeiten ist, es langsam zu tun“, sagte Reinhard.

Wir dressierten sie also auf einen laut klappernden, hellblauen Emailleeimer voller Haferkörner. Wenn wir damit auftauchen richtet erst ein Schaf die Ohren auf, dann folgt ein zweites Schaf der Nasenrichtung, und wenn eins der Schafe das typische „Mäh“ ruft, das in der Schafssprache so viel bedeutet wie „Leute, da drüben gibts Freibier!“, rennt die Herde los.

„Was bedeutet ‚zähmen‘?“, fragte der kleine Prinz.

Antoine de Saint-Exupéry

„Das wird oft ganz vernachlässigt“, sagte der Fuchs. „Es bedeutet ‚sich vertraut miteinander machen‘.“

„Vertraut machen?“

„Natürlich“, sagte der Fuchs…. „Man versteht nur die Dinge, die man zähmt. …Wenn du einen Freund willst, dann zähme mich!“

„Was muss ich machen?“, fragte der kleine Prinz.

„Du musst sehr geduldig sein“, antwortete der Fuchs. „Du wirst dich zunächst mit einem kleinen Abstand zu mir in das Gras setzen. Ich werde dich aus den Augenwinkeln anschauen und du wirst schweigen. Sprache ist eine große Quelle für Missverständnisse. Aber jeden Tag setzt du dich ein wenig näher.“

Unsere Herde wuchs schneller als erwartet. 8 Mütter, die bei guter Ernährung jeweils Zwillinge bekommen, macht im ersten Jahr 24 Schafe und Lämmer (bzw. 25, mit Bock). Die Hälfte davon Auen, die wieder jeweils Zwillinge bekommen, ergibt 36 im zweiten Jahr. Und schon ist eine Herdengröße erreicht, bei der ein Teil der Tiere interessiert auf das Grün jenseits des Zaunes schielt.

Ab und zu fanden vorwitzige Schafe heraus, wie man die Maschen des äußeren Schafszauns mit den Hörnern weiten und dann den Kopf hindurch stecken konnte. Zurück geht es dann schon weniger einfach, manchmal muss man mit dem ganzen Schafsgewicht zerren, Drähte zerreißen und Zaunspfosten lockern bis man endlich wieder frei ist… um das ganze ein paar Meter weiter gleich nochmal zu versuchen.

Manche Lämmer kratzen den unteren Draht mit dem Huf frei, hebeln ihn mit dem Horn ein bisschen höher, legen sich daneben und schieben sich Zentimeter um Zentimeter voran – bis sie draußen sind. Dann fressen sie einen Halm oder einen Apfel und merken, dass sie doch eigentlich lieber in der Herde wären. Dann ist das Geschrei groß. Schafe sind für den Zaun was das Meer für den Deich ist: Kleinere Schäden infolge des Anrennens sind schnell behoben, aber wenn man den Zeitpunkt verpasst, droht ein Durchbruch. Besser, man repariert den Zaun alle paar Wochen mit Hilfe von Draht und Seitenschneider.

Schlachten, eine Rechtfertigung

Reinhard half uns anfangs nicht nur beim Hufeschneiden, Kastrieren und Scheren, sondern auch beim Schlachten. Er machte das sehr sorgfältig und voller Respekt, mit Abschiedsritual und Bolzenschuss und allem drum und dran. Später entschieden wir selbst über Leben und Tod, führten das Bolzenschussgerät und setzten das Messer an.

Es ist komisch, darüber zu schreiben: Schlachten ist nichts, was man einfach so macht oder an das man sich gewöhnt. Die Kurzfassung meiner Rechtfertigung lautet so: „Tiere haben nicht das ewige Leben, sondern altern und enden im Siechtum, werden gefressen, verunfallen oder verhungern. So gesehen ist das Schlachten kein unnatürlicher Eingriff. Es kommt darauf ob sie vorher ein gutes Leben bei uns haben und darauf, dass wir sie ohne Leid und Stress töten.“ Aber die Kurzfassung reicht natürlich nicht.

Zuerstmal: Nein, ich denke nicht, dass wir Menschen bedenken- und empathielos über die Welt herrschen und Tiere einfach so töten dürfen. Wenn ich hier ein ganzes Kapitel zur Rechtfertigung unseres Schlachtens einfüge, dann nicht weil ich ein schlechtes Gewissen hätte, sondern weil ich es wichtig finde, in einer sich rasend schnell verändernden Welt (und Landwirtschaft) genau zu überlegen, wo die Grenzen zwischen gut und schlecht verlaufen, was aus welchen Gründen getötet werden darf und was nicht, was wir essen dürfen und was nicht.

Es gibt keine klare Grenze zwischen Tier und Mensch und insbesondere keine wissenschaftlichen Gründe für die Annahme, dass Tiere nicht genauso Gefühle haben wie wir Menschen. Das legt die Rechtfertigungslatte fürs Töten nochmal höher. Aber letztlich geht es gar nicht anders

oben: zuerst muss das Fell runter

links: G. mit gerümpfter Nase

bei jungen Tieren geht das Fell am besten mit Fausten ab

Unter den „Idealbedingungen“ einer umhegten Weide ohne Hungerphasen und Stress durch Raubtiere, mit Behandlung gegen Parasiten, regelmäßiger Klauenpflege und Bespaßung würden die Schafe sich exponentiell vermehren. Das tun alle Lebewesen: So funktioniert Evolution.

Rechnen wir mal weiter, was passieren würde, wenn wir keins unserer Schafe schlachteten: Bei guter Ernährung und Betreuung bekommt ein Mutterschaf jedes Jahr Zwillinge (manchmal nur eins, manchmal Drillinge, aber im Durchschnitt zwei Lämmer). Bei unseren Gotland ist der Anteil männlicher und weiblicher Lämmer ziemlich ausgewogen, nehmen wir also an, dass jeweils die Hälfte der Lämmer weiblich ist. Dann stehen nach 10 Jahren schlappe 1024 Schafe auf der Weide… die etwa 100 Hektar und damit deutlich größer sein müsste als etwa das Messegelände Berlin.

links/Mitte: Entnahme der Innereien

oben: Sorgfältige Kontrolle der Leber

Natürlich bräuchten wir Schafe gar nicht erst halten, oder ihnen die Vermehrung verwehren, dann müssten wir auch nicht schlachten. Dann gäbe es bald keine Gotlandschafe mehr. In freier Wildbahn wären sie und andere Haustierrassen nicht überlebensfähig – es gibt sie überhaupt nur weil sie für die Symbiose mit Menschen gezüchtet wurden.

Die wilden Artgenossen unserer Schafe, beispielsweise Mufflons (gab es bis zur Rückkehr des Wolfes auch in der Uckermark), sterben an Hunger, werden gerissen, erliegen Krankheiten oder Parasiten, schwache Lämmer bleiben allein zurück, kranke Schafe werden ausgestoßen. Die Böcke, die beim Gerangel um die Herrschaft in der Herde unterliegen, machen sich auf den Weg ins Ungewisse – mit nicht allzugroßer Aussicht, in einer anderen Herde aufgenommen zu werden und einer kurzen Überlebenswahrscheinlichkeit. Selbst wenn Schafe ihr maximales Alter von 10 bis 12 Jahren erreichen würden – was tatsächlich so gut wie nie geschieht, würden sie an Alterskrankheiten leiden, an Krebs, Demenz, Blindheit, Kreislaufkrankheiten und dergleichen sattsam bekannten Plagen. Sie verlieren ihre Zähne, haben Schwierigkeiten beim Grasen und verhungern.

Bei all diesen Fährnissen ist es kein Wunder, dass anstelle des einen Mufflonpaares nach zehn Jahren… immer noch nur ein Mufflonpaar in der Landschaft steht. Beziehungsweise stand, denn die erste Folge der Wolfsvermehrung war die Ausrottung der Mufflons in unserem Landstrich. Es ist nicht so, dass die Schafe ohne unser Zutun ewig, gesund und glücklich leben würden, aber wir können unseren Schafen ein schönes, angstfreies Leben machen und das, was wir uns nehmen in Ehren halten.

Kadünzel

…ein cremiges Geschnetzeltes vom Lamm, abgeschmeckt mit Senf, verfeinert mit Sahne und aufgefrischt durch würzige Gewürzgurken. Serviert wird es klassisch mit Kartoffeln.

Der Name könnte sich ableiten von Gedünsel (Gedöns) für Mischmasch. Dünsten heißt niederdeutsch „Dünseln“. Und das Präfix Ka- ist im Uckermärkischen Platt nicht selten als Verkleinerungsform.

Heuen

Vor Jahren fragte ein Feriengast, ob ich nicht eine Arbeit für seinen 14-jährigen Sohn habe. Ich schlug vor, was ich in alten, schwarzweißen Dokumentarfilmen über die Landwirtschaft in den Fünziger Jahren gesehen hatte: „Wir machen Heu!“. Ich hatte an einen Nachmittag Arbeit gedacht, aber schon das Mähen zog sich hin. Die Sensen blieben immer wieder in Maulwurfs- und Ameisenhügeln stecken oder warfen die trockenen Halme nur um. Das hatte auf dem Video vom Sensenverkäufer ganz anders ausgesehen, da mähte der Bergbauer Reihe um Reihe Gras nieder, ein Feld bis zum Horizont, ohne zu schwitzen.

Uns summten die Mücken um die feuchten Ohren. Schwarze Regenbremsen und bunte Goldaugenbremsen attackierten uns mit Scheinangriffen und versuchten herauszufinden, wo unsere Abwehr schwächelte, bevor sie sich zu fiesen Stichen niederließen. Je mehr wir schwitzten, desto schlimmer wurde es. Wir sensten und harkten weiter.

Der Sohn tauchte alle paar Stunden mit einer kalten Wasserflasche und zwei Gläsern auf, begutachtete empathisch den Fortschritt unserer Arbeit und verabschiedete sich dann wieder zu seinem Computerspiel.

Am Abend waren wir fertig. Ein Bier zum Feierabend, dann fielen wir um.

Über Nacht zog das geschnittene Gras natürlich Nässe aus dem Boden und wurde am Morgen vom Tau befeuchtet, es musste im Sonnenschein bis zum Mittag trocknen und dann gewendet werden. Einen Tag, dann noch einen Tag. Zum Glück blieb es trocken und das Gras duftete im linden Mittagswind.

Wir schraubten derweil aus alten Zaunspfählen und -latten Hürden zusammen. Begeistert bellte Frieda die merkwürdigen Gebilde an, biss sie in die Beine und testete sie auf Standfestigkeit.

Das Gras harkten wir im Abstand von etwa 5 Metern zu Reihen und später zu Haufen zusammen und hoben es mit der Heugabel auf die Hürden, schichteten es kunstvoll einmal kreuz und einmal quer, so dass der Wind es nicht davontragen konnte, sondern nur unter den Hürden hindurch wehen sollte.

Nachbar H. nickte beim nächsten Schwatz am Zaun: Das kannte er, in seiner Jugend hatte die ganze Familie beim Heu machen helfen müssen, Wiesen bis zum Horizont, das Aufladen war immer am Schlimmsten gewesen. Und wenn dann zuletzt noch ein Gewitter kam bevor das Heu in der Scheune war… Heute ist das ja anders, mit den Maschinen ist das ruckzuck erledigt. Warum nochmal macht Ihr das mit der Hand?

Sein Sohn T. konnte mit seinem Traktor das Gras nicht nur mähen und schwaden, sondern auch das Heu zu kleinen Bunden pressen. Wir baten ihn um Hilfe.

T. fuhr den Trecker, sein Freund O. lief hinterher, zog die gebackenen Heubunde aus dem Anhänger und reparierte die Strippen, die manchmal nicht richtig zusammenbanden. Ab und zu grollte ein Donner in der Ferne. Misstrauisch beobachtete ich den Himmel. Die ersten schwarzen Gewitterwolken zogen schräg an uns vorbei, aber der Mahlstrom kam näher. Herr S. und ich begannen mit dem Einsammeln der Bunde. Auf eine Schubkarre passten 6 Bunde. Der Turm von Heu war dann so hoch, dass man nur noch an der Seite vorbei auf den Weg schauen konnte, aber bei schätzungsweise 400 Bunden mussten wir so viel wie möglich mit einer Fuhre wegschaffen. Wir rannten mit unseren Schubkarren zum Stall und stapelten die Bunde dort in aller Eile bis zur Decke.

Der Himmel wurde immer dunkler. Die Vögel verstummten, ein Donner krachte in der Nähe. Die Luft roch schon nach Regen, Fliegen und Mücken flogen uns in den Mund. T. und O. winkten zum Abschied und tuckerten ins Dorf davon.

Mit der Schubkarre war das Heu nicht rechtzeitig wegzuschaffen. Wir entschieden, dass jetzt die Zeit war, unseren Opel-Combo einem Härtetest zu unterziehen. Herr S. sammelte die Heubunde zusammen und packte jeweils 12 auf einen Haufen. Ich raste über die holprige Wiese, warf die Bunde in den Laderaum und bretterte zurück.

Die ersten Tropfen verschmierten den Insektenfriedhof auf der Frontscheibe des Combo als wir die letzten Bunde in den Stall stopften. Ein paar Bunde waren beim Transport aufgegangen und lagen auf der Wiese verstreut, aber der größte Teil war geborgen. Wir atmeten schwer und schwitzten. Unsere Haut war an Armen und Beinen zerstochen, sowohl von den piekenden Grannen des Heus als auch von Mücken und Bremsen. Erschöpft, aber stolz wie Bolle, lagen wir rücklings auf der abgemähten Wiese und warteten auf den Regen. Vergeblich.

Am Himmel zogen die schwarzen Wolken vorüber, der Donner wurde leiser, schon blitzten die ersten Strahlen der Abendsonne am Horizont und die Vögel begannen wieder zu singen.