Ankunft

Im Herbst nach meinem Baumsturz erfuhr Herr S., dass im Landwirtschaftsbetrieb auf der Berliner Schulinsel Scharfenberg zwei Wollschweinferkel, sogenannte Mangalica (Mangalitza) u verkaufen waren. Und bald lag auch wieder das Buch von John Seymour auf dem Küchentisch:

„Willst Du verwildertes Weideland kultivieren, so brauchst Du nur Schweine darauf weiden zu lassen. Sie pflügen, entwurzeln und düngen es für Dich, und gleichzeitig versorgen sie sich selbst mit Nahrung.“

Als Teil des bäuerlichen Kreislaufs, so erfuhr ich, waren Schweine geradezu unverzichtbar. Und natürlich war alles ganz einfach.

„Wenn Du abwäschst, sollst Du zunächst die groben Speisereste von dem Geschirr schaben. Dann lässt Du heißes Wasser darauf tröpfeln – nicht spritzen –, damit dieses das ganze Fett und die anderen Nährstoffe (unterstützt durch die Bürste) löst. Dann schüttest Du auch dieses reichhaltige und konzentrierte Abwaschwasser in den Schweinekübel.“

Die Ferkel, die wir von der Schulinsel mit unserem Combi abholten, waren noch so klein, dass wir sie bequem auf dem Arm zum Auto tragen konnten, wie übergewichtige Säuglinge. Ihr Fell war goldrosé-farbig, gelockt wie Kinderhaare, nur ein bisschen drahtbürstig. Sie rochen gut, wie warme Wollsocken an einem Wintertag auf einem Sofa am Kamin.

Peter und Paula mochten das Getragenwerden und blieben still, aber im Auto begannen sie nach kurzer Zeit zu quengeln. Sie beknabberten das Hundegitter und die Sicherheitsgurte, spuckten gegen die Scheiben, quietschen und tobten gutgelaunt, kackten und pissten in alle Ecken und schliefen erst kurz vor unserer Ankunft im Forsthaus auf den Fetzen der Gummimatte ein.

Wir trugen die Randalierer in ihr neues Zuhause und sahen zu, wie sie das Gelände erkundeten. Ein spitzes Quieken quittierte den ersten Kontakt mit dem Strom, aber bald wühlten sie sich ins Stroh und blieben für die nächsten Stunden verschwunden.

ein bisschen Schweinegeschichte

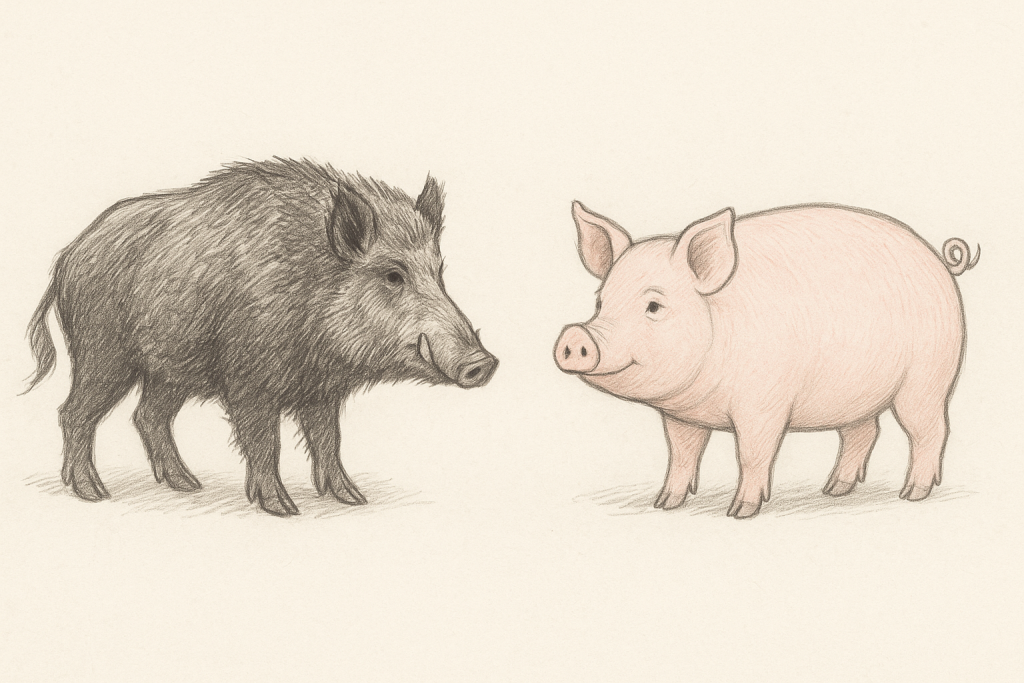

Wir lernten, dass Schweine schon vor 8000 Jahren gezüchtet worden waren und bis zum Beginn der agrarischen Industrialisierung überwiegend auf Schweinewiesen und im Wald geweidet wurden. Rückkreuzungen mit wilden Verwandten waren dabei nicht zu vermeiden, so dass alle Schweinerassen vergleichsweise haarig aussahen, gern wühlten und sich im Fall des Falles zu verteidigen wussten.

Erst um 1900, mit der künstlichen Herstellung von Düngemitteln, erzeugte die Landwirtschaft Überschüsse, um Schweine ganzjährig in geschlossenen Ställen zu halten. So entstanden die rosa Hausschweine, die wir heute kennen.

Die neuen Edelrassen brachten deutlich mehr Gewicht auf die Waage, mussten nicht mehr so viel Energie beim Laufen verbrauchen, waren träger und zahmer, hatten kleinere Hauer, konnten mehr Ferkel gebären und ließen sich, so fell-los wie sie waren, zuletzt einfacher verarbeiten. Das Konzept war so überwältigend erfolgreich, dass es die alten Hausschweinerassen verdrängte und beinahe auslöschte. Aber nur beinahe, denn in den letzten Jahrzehnten nahmen sich engagierte Bauern der bedrohten Arten an.

Wollschweine

Mangalitza-Wollschweine haben ein Fell wie Wildschweine und eine dicke Speckschicht. Sie brauchen keinen wärmeisolierten Stall, aber einen Unterstand zum Schutz vor Wind und Regen. Wir bauten für Peter und Paula, wie wir unsere künftigen Mitbewohner schon getauft hatten, aus Brettern einen Zaun um das Wiesenstück, das sie in einen fruchtbaren Garten verwandeln sollten. Nachbarn warnten uns, dass Schweine jeden Zaun, selbst tief eingegrabene Betonpfosten schrotten könnten, deshalb brachten wir eine stromführende Litze auf der Innenseite an des Zaunes an. Zum Schlafen bauten wir eine zwei mal zwei Meter große und mobile Hütte aus zusammensteckbaren Seitenteilen: Vier Holz-Wände mit Scharnieren, an denen sie zusammengesteckt werden konnten, eine fünfte Platte zum Zumachen, die sechste als Dach, darin reichlich Stroh und Heu zum Eingraben. Der Plan war, Stall und Gehege regelmäßig umzusetzen, so dass sie Futter beim Wühlen fanden und wir uns das Umgraben ersparten – so wie Karl Ludwig Schweisfurth das vorgemacht und dokumentiert hatte.

Anfangs scherten sie sich nicht um die Gartenarbeit, sondern schliefen wie richtige Teenager bis in die Puppen, gähnten erschöpft, schlenderten zum Fressnapf, begrunzten das Futter, fraßen ein paar Leckerbissen – und ließen sich die Bäuchlein kraulen. „Du musst sie großhungern“, riet unser Schweinepädagoge Reinhard, „nicht zu viel Futter, dann wühlen sie auch“. Wir reduzierten das Futter und sofort buddelten sich die Kleinen tief durch den lehmigen Boden. Innerhalb der nächsten Wochen gruben sie die gesamte Gartenfläche um, die aus Lehm, an manchen Stellen sogar einer Art tonhaltigem Raseneisenerz bestand. Sie fanden immer wieder Wurzeln, Schnecken, Larven und Käfer, einmal sogar einen Maulwurf.

Wenn es regnete, bildeten sich glitschige Wannen, in denen sie sich suhlten. Wir füllten den kleinen Stall täglich mit trockenem Stroh und verteilten das verbrauchte im Garten, wo es bald untergegraben wurde.

„Die Schweinezucht ist auf dem Lande, insbesondere im Forsthause, von der größten Bedeutung, da alle Abfälle der Wirtschaft, die abgerahmte und saure Milch, die kleinen, sonst nicht verwendbaren Kartoffeln, Rübenkraut usw. die denkbar beste Verwertung durch die Schweine finden.“

Elise Voigt, „Fürs Forsthaus. Ein wirtschaftlicher Ratgeber für die Frau des Forstmannes“, Neudamm, 1906

So war es in der Tat. Es blieb kaum Abfall für die Komposttonne übrig.

Paul und Paula waren neugierig und für jede Anregung dankbar. Wir brachten ihnen bei, die Leckerli so vorsichtig aus unserer Hand zu nehmen und uns dabei nicht zu beißen, wie Frieda das einst hatte lernen müssen. Überhaupt waren sie Hunden sehr ähnlich, lernten Kommandos wie „komm“ und „Platz“ und konnten links und rechts unterscheiden. Sie wendeten uns ihre Ohren zu und antworteten in ihrer ausdrucksstarken Schweinesprache. Es mag merkwürdig klingen, aber diese Unterhaltungen machten sie beinahe zu so etwas wie Familienmitgliedern. Und für sie waren wir ja genau das.

Da gab es keine Rotte mit komplexen sozialen Herausforderungen und kein unerforschter Wald mit Abenteuern und Gefahren, kein Wolf, keine Krankheiten. Wir waren alles, was sie hatten.

Sextourismus

Herr S. berichtete begeistert, ihm habe eine Tierbetreuerin in Berlin angeboten, Paula von ihrem ganz wunderbar schönen Wollschwein Eberhard decken zu lassen. Sie hatte auch gleich den passenden Hänger und eine Stallabteilung frei. Ich war nicht gleich begeistert, aber kurz darauf zeigte sich Paulas erste Rausche in anhaltendem Hinterteil-Rubbeln am Unterstand. Verständnislos betrachtete Peter seine Schwester und das Spiel, das er nicht verstand, denn er war kastriert.

Wir holten also den Schweinehänger von der Insel (180 Kilometer für den Hin- und Rückweg), lockten Paula mit Kuchenbrötchen über wacklige Bretter hinein und fuhren sie zu ihrem Liebsten in spe nach Berlin (nochmal 180 Kilometer plus weitere 180 Kilometer für die Hängerrückgabe). Die gelernte Tierzüchterin erklärte uns, dass eine erwachsene Sau alle drei Wochen für ein, zwei Tage rauschig sei. Sie beobachtete den Zyklus und sperrte am passenden Tag Paula mit ihrem Eberhard, der vier mal so schwer und so groß war wie sie, zusammen. Am darauffolgenden Wochenende holten wir Paula zurück (weitere 180 Kilometer, und nochmal 180 Kilometer für die Hängerrückgabe… machte zusammen 900 Kilometer im Zeichen des Sextourismus).

Wir fütterten die werdende Mutter reichlich und erzählten im ganzen Dorf von unserem bevorstehenden Ferkelglück. Nach ein paar Wochen war deutlich zu sehen, dass Paula zunahm. Zwei ausgewachsene Schweine plus Ferkel – das war zuviel für Garten und mobilen Unterstand.

Die einzige Stelle auf dem Hof, die auch in trockenen Jahren immer feucht genug blieb, hatten wir „schlimmes Ende“ getauft. Dort bauten wir einen Wohnturm für Schweine (unten) und Hühner (oben). Die Schweine mochten den tiefschwarzen, torfigen Boden mit unendlich vielen Wurzeln, Regenwürmern und Krabbeltieren.

Im Übrigen ignorierten wir die Fütterungs-Ratschläge der zahlreichen Internetforen und ernährten die Schweine so, wie es früher und heute noch in den meisten Teilen der Welt geschieht: Mit dem, was im Haushalt und Garten übrigbleibt. Während der Besuchersaison im Sommer reichten die Küchenabfälle als Grundlage, danach bekamen die Schweine zusätzlich Rüben, Gerste, Erbsen, Eicheln und Brennesseln mit Wurzeln. Sehr beliebt waren Äpfel.

Die Kastanien dagegen, die wir zentnerweise mit Freunden eines windigen Herbsttages an der Kastanienallee nach Boitzenburg aufgesammelt hatten, interessierten sie nicht. Wir lernten, dass das, was wir seit unserer Kindheit als Kastanien bezeichnet hatten, keineswegs solche waren, sondern nur so hießen. Die „Rosskastanien“ stammen aus der Familie der Seifenbaumgewächse, und so schienen sie auch zu schmecken. Die Arbeit des Aufsammelns war trotzdem nicht umsonst, denn die Schafe fanden sie lecker.

Peter muss sterben

Wir führten auf ihre Trächtigkeit zurück, dass sich Bruder und Schwester nicht mehr so gut verstanden. Sie schubsten sich gegenseitig vom Futter weg. Immer häufiger hörten wir das Quietschen, mit dem ein Biss ankündigt oder quittiert wurde. Reinhard erzählte, dass Eber manchmal kleine Ferkel beißen, vor allem wenn es nicht ihr eigener Nachwuchs ist – dann flösse Blut oder es gebe Todesopfer. Im übrigen brauche man ja auch keine Tiere, die nicht mehr wachsen und nur noch fressen .. also bereiteten wir Peters letzten großen Tag vor. Vorher schaute ich mir den Ablauf beim Schweineschlachten im Dorf an.

Zuerst bei X.: Weil niemand sich getraut hatte, das Bolzenschussgerät zu führen, war ein Jagdkumpel gebeten worden, das Schwein zu schießen. Nun lag es auf einem Campingtisch, wurde tassenweise mit kochendem Wasser übergossen und mit einer Glocke geschabt. Jeder brachte ein, was er vom Schweineschlachten schon mal gehört hatte. „Guck mal, ist das die Leber?“… „Kann man eigentlich das Gehirn auch essen?“… „und das hier… wird das dann Saumagen à la Kohl?“. Dazu gab es Bier und Selbstgebrannten, es wurde viel gelacht und herumgespritzt und als der Tag sich neigte, waren alle betrunken und die Arbeit zur Hälfte erledigt.

Zur Ergänzung meiner Studien meldete mich bei anderen Nachbarn an, die jahrelange Erfahrungen im Schweineschlachten hatten. Die Schlachteküche von C. war so alt wie das Haus, das Werkzeug von altem Adel, die Familie eingespielt. Ohne viele Worte wussten alle, was sie zu tun hatten. Die Frauen standen mit der Blutschüssel bereit, in der Küche dampfte das Wasser in den Töpfen.

Die Männer trafen sich am Koben. Einer fesselte das linke Hinterbein mit einem Strick, einer das rechte, dann zerrten sie das Schwein heraus, der dritte Mann schwang den langen, bleibestückten Hammer, alle brüllten, das Schwein wehrte sich und quiekte und zerrte die Männer wie kleine Jungs hin und her. Beim ersten Schlag traf der Hammer nicht richtig, das Schwein kreischte wie ein Mensch in Todesangst. Gefühlt dauerte es eine Ewigkeit, bis das Schwein endlich so betäubt war, dass der Schlachter zustechen und die Schlagader öffnen konnte. Der Besitzer des Schweins schaute mich, der ich wohl etwas blass geworden war, an und fragte: „noch nie dabei gewesen, was?“ und alle lachten.

Zurück auf dem Hof, begannen wir Peter auf den Schlachtetag vorzubereiten. Reinhard hatte uns sein Bolzenschussgerät mitgebracht, mit dem ich Peter nun beim Füttern an der Stirn kraulte. Kraulen, Bötchen, Kuchen, Kraulen. Nach wenigen Tagen schon freute Peter sich über den Anblick des tödlichen Instruments.

Die Nachbarn bekamen natürlich mit, was wir da trieben. Einige machten sich lustig, aber ich hörte auch Worte wie „arglistig“ und „Betrug“. Tom, ein Berufsfotograf und Nachbar aus dem Nachbardorf fragte, ob er mit der Kamera dabei sein könne.

Am Tag der Tage kam Reinhard zur Hilfe und staunte, wie willig Peter seinen Kopf gegen das Bolzenschussgerät drückte. Das Schwein bekam noch ein Sesambrötchen und dann drückte ich ab. Und Tom ebenfalls.

Während Reinhard neben Peter niederkniete und das Schlachtemesser unters Brustbein stach, um die Herzarterien zu treffen und das Schwein auszubluten, hielt ich die Schale und fing das Blut auf. Die Beinmuskeln zuckten wegen des Sauerstoffmangels für ein, zwei Minuten, dann wurden die Bewegungen seltener, dann lag der Körper still.

Tom und ich sahen uns an. Wir hatten nicht erwartet, dass der Moment des Tötens so unspektakulär sein könnte. Peng. Vorbei: Peters Sehnsüchte, sein Charakter, seine Geschichte, seine Eigenheiten, seine Individualität – da war so viel Leben, so viele Erinnerungen…. und jetzt gab es das alles nur noch in meinem Kopf. Die Morgen im Herbst, wenn er verschlafen aus dem Stroh kroch, uns sah und mit Paula um die Wette zum Trog rannte. Das vorwurfsvolle Grunzen, wenn wir uns mit dem Füttern verspäteten. Das begeisterte Lachen in seinem Schweinegesicht, wenn er nach den glitzernden Wassertropfen der Dusche schnappte. Das hektische Hin- und Herlaufen, wenn er versuchte herauszufinden, was er tun musste um das fettig glänzende Croissant in meiner Hand zu bekommen. Alles vorbei. Wir hatten es beendet. Vielleicht gab es noch eine unsichtbare Seele, die vom Organismus losgelöst weiter existierte, aber zumindest ich ging davon nicht aus.

Peter war das erste Tier, das ich mit dem Bolzenschussgerät tötete, und ich wusste danach, dass es nicht das letzte bleiben musste. Ich hatte nicht wirklich ein schlechtes Gewissen, aber bis heute löst die Frage von Freunden und Bekannten, die oft gar nicht vorwurfsvoll gemeint ist: „Wie kannst Du Deine Tiere töten?“ in mir eine gewisse Abwehr aus. Ich höre die Vermutung heraus, dass es mir an Empathie fehle, oder dass ich die Tiere nicht töten dürfte, wenn ich es mit dem „gern haben“ und „gut behandeln“ ernst meine. Trotzdem nehme ich die Frage ernst und behaupte, dass jedes Töten und Schlachten eines Tieres der Abwägung und Rechtfertigung bedarf, dass es in gewisser Weise schwierig bleiben muss. Im Kapitel über die Schafe habe ich darüber schon geschrieben.

Deckung!

Damit Paula sich ohne ihren Bruder nicht einsam fühlte, verbrachte ich viel Zeit in „schlimmes Ende“ und spielte mit Paula, die allerdings immer träger wurde. Zum berechneten Geburtstermin war Paulas Bauch rund und prall… und nichts passierte. Ein Schwein trägt 3 Monate plus 3 Wochen und 3 Tage. Nach 3 Monaten, 3 Wochen und 10 Tagen lag immer noch nur Paula in ihrem kuschligen neuen Stall und blinzelte mich träge und satt aus ihren kleinen Schweinsäuglein an. Langsam dämmerte uns, dass Paula überhaupt nicht trächtig, sondern von unserer Überfütterung einfach nur fett geworden war. Die Nachbarn grinsten.

Inzwischen hatten wir von einem Eber in Sternthal ganz in der Nähe gehört. Frau H. war sofort einverstanden, als Decktaxe vereinbarten wir eins der Ferkel. Kurzerhand packten wir Paula in einen offenen Hänger und fuhren ins Nachbardorf. Paula und der ebenfalls noch recht junge Keiler – es stellte sich heraus, dass der Liebhaber zu 50% Wildschweingene trug – begrüßten sich mit Naserubbeln und Herumjagen, es war Liebe auf den ersten Blick, und diesmal klappte es auch mit dem Nachwuchs. Um sicher zu gehen ließen wir Paula 6 Wochen bei ihm. Drei Monate später baute Paula aus Zweigen und Gras ein Nest, und eines Morgens krabbelten 8 gestreifte Ferkel übereinander. In den ersten Stunden versuchten sie noch, sich im Heu zu verstecken und den Körperkontakt mit Mama nicht zu verlieren, aber es dauerte nicht lang und sie krabbelten im Schweinepferch herum und erforschten alle Winkel.

Bei schönem Wetter setzte ich mich an einen Baum und ließ sie auf meinen Beinen herumturnen. Alle Sorgen, die wir uns wegen der Gefahr des Ferkeltotdrückens gemacht hatten, erwiesen sich als unbegründet. Paula passte auf und die Ferkel wühlten sich, wenn sie nicht an den Zitzen hingen, ins Stroh. Es werden nicht die ersten Ferkel gewesen sein, die in K. geboren wurden, aber vielleicht lag es an dem Gewese, das wir um die Trächtigkeit unserer Sau gemacht hatten, jedenfalls kam gefühlt das halbe Dorf zum Ferkelschauen.

Der Tierarzt kam, um die drei Ferkeljungs zu kastrieren, was in Deutschland nur bis zum siebenten Lebenstag ohne Betäubung erlaubt ist, nein, sicherheitshalber muss ich betonen: damals erlaubt war, denn solche Regeln ändern sich häufig. Grund für die Kastration ist die Anreicherung der Sexualhormone Androstenon und Skatol im Fettgewebe des Ebers, die bei einigen Ebern zu einem unangenehmen Geruch führen und das Fleisch ungenießbar machen kann. Und:

„Da die Ferkelchen kleine Hakenzähne besitzen, mit welchen sie der Mutter beim Saugen leicht Schmerzen verursachen, so breche man die Spitzen der Zähne am Tage nach der Geburt mittels einer Kneifzange ab.“

Elise Voigt, „Fürs Forsthaus. Ein wirtschaftlicher Ratgeber für die Frau des Forstmannes“, Neudamm, 1906

Kurz vor Weihnachten übrigens kam die Besitzerin des Keilers um sich den Decklohn zu holen, hochschwanger und in Begleitung zweier Helfer. Mit kundigem Blick begutachtete sie den Nachwuchs, dann stieg sie über die Umzäunung, griff eines der Ferkel am Hinterbein und reichte es uns heraus. In der Neujahrsausgabe des Regionalblattes sah ich sie dann unter der Schlagzeile: „Sternthaler an Heiligabend geboren“ mit Baby auf dem Arm.

Das Leben mit Schweinen, insbesondere mit Ferkeln kann sehr unterhaltsam sein. Acht kleine Schweine haben acht Ideen wie man Zäune überwinden und Wassereimer umwerfen kann. Wenn der Drahtzaun unter Strom steht kann man wühlen bis er geerdet oder komplett verschwunden ist. Ein voller Wassereimer ist nichts gegen ein Bad im Matsch – und schon schleppt der Bauer frisches Wasser heran, aus dem man Matscheflüsse bauen kann.

Neun Schweine waren irgendwann aber doch zu viel für die zur Verfügung stehende Fläche. Zwar hatten wir den neuen Schweinestall so gebaut, dass er von beiden Seiten zugänglich war und wir regelmäßig den Pferch wechseln konnten. Während die Schweine auf der einen Seite wühlten, konnten Gras und Regenwürmer auf der anderen Seite nachwachsen, aber das dauert eben seine Zeit und die Schweine waren zu schnell. Fünf der heranwachsenden Schweine verkauften wir an Nachbarn, für zwei kam nach einem Jahr der letzte Tag.

Diesmal holten wir uns fachkundige Hilfe von M., einem ehemaligen Innungsmeister, der auch professionelle Geräte mitbrachte. Nach anderthalb Tagen standen wir wieder vor einem Berg von Fleisch und Wurst – dabei hatte M. schon gehörige Portionen mitgenommen um sie in seiner heimischen Kammer zu räuchern. Hände, Schürzen, Arbeitsflächen, Fußboden… einfach alles schien fettig zu sein. Der Geruch von Blut, Fleisch und Gedärm verfolgte uns trotz ausgiebigen Duschens noch tagelang. Die Vorstellung, solche Mengen an Fleisch und Wurst vertilgen zu müssen, möglichst innerhalb der nächsten zwölf Monate, verursachte Gefühle, die Ekel und Brechreiz nicht unähnlich waren. Am Abend nach dem Aufräumen der Schlachteküche hätten wir gut Vegetarier werden können.